今天小編就給大家帶來范蠡的故事,希望能對大家有所幫助。

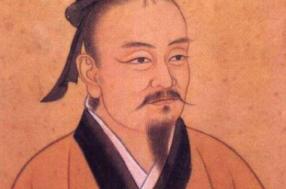

和范蠡有關的傳說有很多,他是春秋末期著名政治家、軍事家,更是白手起家,最后發家致富的商人,還被后人稱為“商圣”。當時范蠡輔佐勾踐復國,以他的功績來說,肯定能某得一個不小的官職,為什么范蠡有官不當卻跑去經商呢?范蠡這套急流勇退的操作也是讓人有些看不懂。不過可能范蠡的這個選擇才是真正的智慧,歷史上多少宰相只求一個善終,結果都不能如愿,范蠡成為一方富翁“忠以為國,智以保身”,實在令人佩服。

年輕時看遠

公元前526年,在春秋戰國的楚國宛地,一個男嬰呱呱落地,名叫范蠡。出生沒多久,范蠡的父母就相繼離世,他由哥哥和嫂子撫養成人。

雖然青年時期的范蠡是一位遠近聞名的飽學之士,但他的行為舉止怪異,常常佯裝癡狂,獨來獨往,被鄉人稱為“瘋子”。范蠡特立獨行的名號很快傳到了縣令文種的耳朵里,于是他誠心相邀,以禮相待,打動了范蠡,兩個人相談甚歡,相恨見晚。

范蠡最初想成就一番事業的目標是吳國,他很早就預測到位于東南的吳、越兩國將有強盛崛起之勢,但吳國已有孫武和伍子胥兩位能人,便改變主意和文種一起去了越國。

越國一位叫石買的大臣妒賢嫉能,向越王進諫:“一個拿自己的美色到處招搖的女人不是好女人,一個拿自己的知識到處宣揚的文人也不可靠。”越王于是沒有重用范蠡,而是命范蠡對越國各地進行考察,熟悉國情,了解民意。

范蠡的離開其實也不是真的離開,只是為他以后輔佐國君積聚力量。

公元前496年,勾踐繼位,在文種的努力下,范蠡重回諸暨,而勾踐也很賞識范蠡的才華,先是起用范蠡做大夫,后又任命他為上將軍。

從范蠡的種種舉動來說,他是一個具有獨立思想、自由靈魂的人。他不按常理出牌,在所有人看來,吳國似乎是越國永遠不可能超越的對手,他卻選擇了處于劣勢的越國,也說明他更喜歡有挑戰性的人生。

或許年輕的時候,很低的天空讓我們不能展翅翱翔,但我們也可以把目光投向遠方,去尋找人生的另一種可能。縱然身處泥濘,也依然不忘初心、砥礪前行。這樣就能在一次次飛翔中不斷打牢自己的根基。

中年時看透

公元前494年,勾踐不聽范蠡的勸告,與吳軍決戰,被圍困后,勾踐面前只剩下兩條路:一是死戰,二是請降。在當時,把危機變成轉機,只有范蠡能做到。

在第一次求和失敗后,范蠡提議可以行賄伯嚭,因為吳國伍子胥是一位有勇有謀的忠臣,而太宰伯嚭貪財好色,把他作為突破口,或許能尋求最后一線生機。

會稽之圍解開后,他們又面臨了更大的難關,勾踐要入吳為奴,侍奉夫差。在入吳為奴的日子里,范蠡三施苦肉計,其中最經典的當屬勾踐嘗夫差的糞便這一出。

吳王夫差久臥病榻,一直沒見好,勾踐擔心吳王病死,自己會性命不保。于是范蠡給勾踐出主意:大王你不妨去嘗吳王的大便,以表忠心,因為我已經推算過了,他的病能夠痊愈。于是第二天,勾踐果真按照范蠡說的去做。這讓吳王夫差很感動,沒多久,吳王的病痊愈,特地大宴賓客,而此時的越王主仆由奴隸搖身一變成了吳王的座上賓。不久,他們苦盡甘來,得以回國。

回國后的勾踐臥薪嘗膽,時刻不忘為奴之恥,屢次想攻打吳國,但都被范蠡以時機不成熟進行勸阻。之后趁吳國虛弱,越王終于發動了戰爭,把吳王圍在了姑蘇山上,面對吳王的講和,勾踐幾欲和解,卻被范蠡攔下。他對勾踐說:“如今越國滅吳,是命運給的機會,難道您真的忘了會稽山之辱了嗎?”經此一役,夫差自殺,吳國滅亡,勾踐也實現了自己一代霸主的夢想。

此時的范蠡在越國已是位居一人之下、萬人之上,卻選擇了急流勇退。他深知“福之禍所兮”的道理,當權力達到頂峰時,只有及早抽身,才能避免災禍。臨行前,他給好朋友文種留了一封信,大意是飛鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹,勸文種離開越國。比較看重功名的文種想著這些年自己為越國所做的貢獻,料想越王不會拿自己怎么樣,結果被越王逼迫自殺。范蠡則由一個放蕩不羈的名士變成謀臣。

雖然性格怪異,但范蠡的思想總是貫穿一種順應社會、順應自然、外道內儒的思想,這讓他對事對人能保持一種非常平和的心態。這種體察人情練達、通透的姿態,讓他懂得在人生巔峰之時全身而退,在進退之間把握住自己人生的張力和尺度,不為名利所累,從而擁有自在而逍遙的一生。

老年時看淡

看到過這樣一段話:“一個人行至暮年,當所有的豪情和光芒都已隨風而逝,功名利祿也將成為過眼云煙,這個世界上所能衡量的東西,此時都成了身外之物。這個時候反倒是那些無形的東西,更易勾起我們緬懷、記憶和珍藏。”

是的,當你看淡萬般風景時,你也頓悟了生命的意義。對范蠡而言,他更愿意毫無限制地順應自己的性情,去嘗試一切新的冒險活動。

功成身退后的范蠡已經是一個五十多歲的中老年人,他經商的第一站是齊國。據《史記·越王勾踐世家》記載:“范蠡浮海出齊,變姓名,自謂鴟夷子皮,耕于海畔,苦身戮力,父子治產,居無幾何,致產數十萬。”

智慧過人的范蠡,雖然做生意對他而言還是頭一遭,但他的“鴟夷子皮”名號很快打響了。齊王聽說了他的事情后,慕名而來,請他出任齊國丞相,卻遭拒絕。他散盡家財,分給當地百姓,然后帶著家人悄悄遷到了離齊國首都臨淄較遠的陶地重起爐灶。

在陶山腳下,范蠡有了另一個名字“陶朱公”,他盡情施展著自己的經商才華,把過去治國治軍的謀略都用在了商道上。

他在擁有財富的同時,更擁有一份智慧,19年里他曾三次獲致千萬巨金,不過,他又將之全部回饋給了鄉親們。他的經商之道也給后人留下一些有益的道理:見好就收,不要貪婪,否則不僅賺不到錢,還會失去很多。

人這一生,名利是我們的必遇關口,肆意追逐者多,淡薄待之者少。范蠡用自己的自在和灑脫告訴我們,當我們理智地看待財富時,便可收獲一份生命的寬度。

觀范蠡這一生,無論是從政還是從商,他都干得風生水起。人生的大智慧,在他身上得到了淋漓盡致的體現。他的一生讓我們明白:年輕時看遠,不急功近利,才能活得自在廣博;中年時,懂得順勢而為,溫良恭謙,才能擁有通達的人生;人至暮年,甘于寂寞、不求聞達。不以物喜,不以己悲,才能得一份清明的心境,還原一個真實的自我。

以上就是范蠡為何不當官非要經商?他成功的秘訣是什么?的內容,下面小編又整理了網友對范蠡為何不當官非要經商?他成功的秘訣是什么?相關的問題解答,希望可以幫到你。

淺談商圣范蠡的經商之道?

春秋戰國是自由經濟的時代。只要你有錢,就可以做點生意致富,然后娶妻納妾過上沒羞沒臊的生活。 范蠡在陶、子貢在曹魯之間經商成為巨富,這一現象反映了區域位。

范蠡的經商致富秘訣的要素?

范蠡經商之道的精髓如下。 1、捕捉商機范蠡有著非常靈明的嗅覺和捕捉商機的頭腦,他把產量多的地方的東西運到產量稀少的地方去賣,這樣可以賺取其中的高額差價,。

“商圣”范蠡的完美人生是怎樣“煉”成的?

范蠡(公元前536年—公元前448年) ,字少伯,華夏族,楚國宛地三戶(今河南淅川縣滔河鄉)人。 范蠡年輕時才智出眾,博聞強識,好讀書,范蠡年輕時潛心鉆研姜太。 臨死前。

范蠡經商七則精髓?

1 把握行情,人取我予 盡可能滿足人們生活中的需求,但是這種需求是復雜的,會隨著時令、季節、社會行情等的影響,因此需要有很好的市場嗅覺,捕捉到商機,這樣。

商圣范蠡經商十八法?

范蠡,春秋末期著名的政治家、軍事家、經濟學家和道家學者,被后人尊稱為“商圣”,'南陽五圣'之一。范蠡雖出身貧賤,但是博學多才,與楚宛令文種相識、相交甚深。

范蠡自己種地嗎?

不是,范蠡初期為官后來經商 不是,范蠡初期為官后來經商

范蠡多少歲開始經商?

離開越國的范蠡已年過花甲,六十多歲了,隱退后的范蠡并沒有完全淡出人們的視野,他先是和妻子西施遷居至杭州西湖一帶,后又輾轉齊國、宋國等地,開始了經商之路。

范蠡的散財政策?

范蠡在經商的過程中,沒有只顧得自己的享受,而是將自己的家產三次散財,這樣一來,范蠡經商就可以簡要的概括為三聚財,三散財 范蠡在經商的過程中,沒有只顧得自己。

范蠡創業的內容是哪些?

養魚,經商,販陶。。。。 養魚,經商,販陶。。。。