[what]產房在眼科嗎?去過培養室,我說培養不培養呀?。

1.

舉個真實的例子。

我認識一個老師,愛好收藏,家里的古玩字畫比比皆是。他本人對于藝術相當有研究,經常被上海、南京、杭州等地邀請過去開講座。總之,在圈內的名聲很大。

我認識他的時候,他家女兒剛上初中,長像普通,但是人群里一眼就能發現她,氣質相當出眾,說話也是特別有教養,屬于人見人愛的孩子,在同齡人眼中,她是意見領袖。

后來,這位老師跟我說,他家從來沒有裝過電視。雖然當時已經滿大街的土豪金了,可是他還在用諾基亞,更別提讓孩子玩電子產品了。

他女兒成績很好,寫了一手好字,國畫也很棒,還寫了一手好散文,那文采,你絕對想象不到,出自一個初中生之手。

所以,我想說,不看電視和娛樂節目,確實可以培養一個有氣質的孩子,關鍵是能做到的有幾個呢?

2.

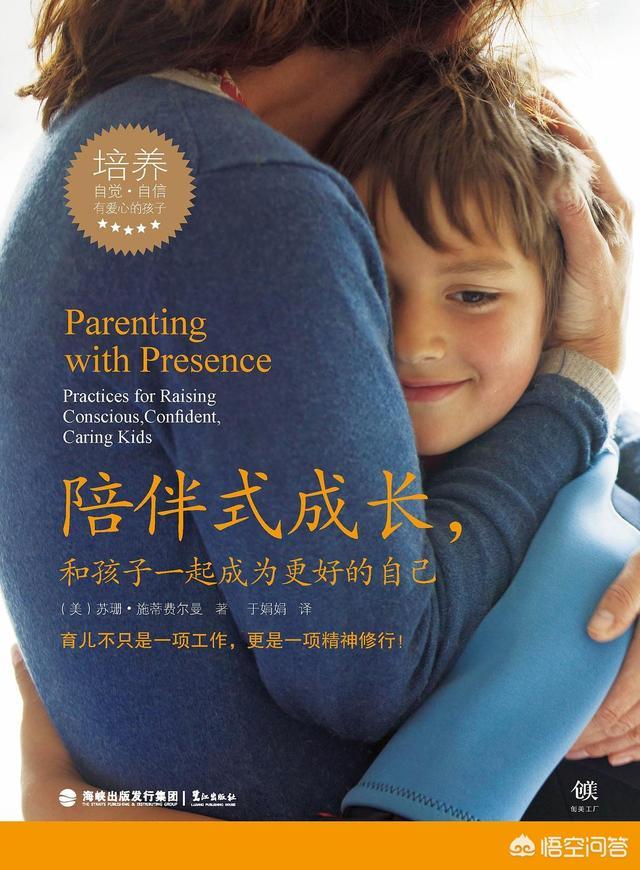

在《陪伴式成長》這本書里,看到一個故事。

平板電腦剛上市時,有人問喬布斯,“那么,你的孩子肯定很喜歡Ipad?”

喬布斯的回答是:“他們還沒有用過……我們會限制孩子在家里使用科技產品。”

無獨有偶!

《史蒂夫·喬布斯傳》的作者沃爾特·艾薩克森,曾經在喬布斯家里待過很長一段時間,他說:“每天晚上,斯蒂夫一家會特意在廚房里的長桌子上吃晚餐,同時討論圖書、歷史等各種各樣的內容。沒有人會拿出iPad或使用電腦。”

可見,想要培養一個出眾的孩子,好書絕對比電視節目更見效。即使是一些文化類的節目,也屬于典型的二三手知識,學習最好的資源是找到知識的源頭,也就是一手知識。

況且經常看別人對知識的解讀,會造成自己思想上的懶惰,重要的不是觀點,而是尋找觀點的過程。

3.

那么,作為家長,應該如何做呢?

以身作則,主動關掉電源,與孩子一起學會獨處。蘇珊·施蒂費爾曼說:“如果我們不能幫助孩子學會怎樣獨處,他們將永遠感到孤獨。”

如今這個社會,完全摒棄電子產品很難,家長要態度堅決地做出規定。限制孩子玩電子產品的時間。鼓勵孩子想出沒有電也可以做的事情,越多越好,然后帶領孩子一起回顧真正屬于自己的生活。

- 我是萌薇,藝術設計碩士,分享讀書 | 手帳 | 職場,最崇拜的人是木心,希望成為一個能寫能畫的人。有什么問題可以私信我,我會為你一一解答!

孩子是一個獨立的生命體,不是任由父母揉搓捏玩的泥娃娃,想塑造成什么樣就照著什么樣的模子來捏。

作為一個媽媽,我很能理解父母對孩子會心存期待,但實在不能認同這樣的做法。

希望孩子能成為一個有氣質的人沒有錯,可究竟什么是氣質?所謂腹有詩書氣自華,是思維層次提升之后的通透、精神得到滋養之后的從容。

這些都不是逼著孩子讀書能讀來的。只有孩子真正地以讀書為樂,以思考為習,才能讓書里的智慧真正長進孩子的身體里。

讓孩子多讀書當然很重要,但靠“逼”,恐怕父母們得不到自己想要的結果,還有可能會毀了孩子。

現在是一個“互聯”的世界,把孩子圈進在一個你所認為的純凈環境里,其實是一種對孩子成長的剝奪。從沒有過選擇權的孩子,是無法生發出判斷能力、選擇能力和自控力的。

更何況,電視劇和娛樂節目也不是洪水猛獸,為什么就一定不能看呢?

要知道,禁止等于誘惑。如果你逼著孩子整天看書,堅決不讓他看電視劇和娛樂節目,最有可能的結果是,這個孩子長大后會特別痛恨看書,反而沉迷于電視劇和娛樂節目。

只讓孩子看書,也會讓孩子對世界的理解過于單一,不利于孩子的成長和思考。沒有思考,沒有與生活的融合,就算讀的書再多,也是無用的。

每個孩子都有自己獨特的氣質,這是與生俱來的,父母要做的,是給孩子一個寬松的環境,激發出他內在的生命力,而不是按照自己的想象,刻板地把孩子強行塑造成那個自己想要的樣子。

我同事的女兒上小學四年級,學習成績優異,班級排名從來不低于前五,舞蹈書法至少精學了三四門興趣特長,加上奧數英語等專業上的補習,年年父母帶著出國旅游玩不停,我同事說基本很少讓她碰電子產品,光上課都沒有了時間,為了寫篇旅游日記,我同事寒假特地帶她去馬來西亞旅行,行程安排都讓女兒參與制定,可以說是標準的別人家的孩子了。

有一次放暑假她女兒來我們公司寫作業,中途她問了我下學期才會學到的數學知識,我跟她耐心講完話,她居然來了一句其實這些我都預習過也會做,就是想看看你會不會做。接著又跑去畫畫了,我盡量站在小朋友的角度和她聊天,卻換來一句你怎么這么幼稚?后來降到她爸去南非考察項目,還一副很自豪的表情說南非你們去過嗎?

不得不說優秀是真的優秀,透露出來的氣質是超越同齡人的成熟,但說實話親和力差,真的不討喜,家長在培養孩子的氣質和文化修養的同時也應該注重基本的素質教育,畢竟這個社會上不止看重你的才華,人品和素養更為重要。

一個幼兒園孩子的例子

孩子讀幼兒園,某天忽然問我明年是什么年,我……的確需要想一會兒。

“鼠!”她忽然自己想起來,讓我很吃驚。

“你怎么知道的?”

“鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬”她以極快地速度說。

“你從哪學的?”

“《樂高幻影忍者》”

她提到的《樂高幻影忍者》,是一部動畫片。我認為在這件事上,動畫片是有功勞的。

一位單位實習生的例子

單位里新來了個實習生,一個同濟大學即將畢業的男孩。我們部門有個特點,不管80后90后,女性占據了90%。一個男孩,會不會格格不入?事實證明,不管大家聊育兒話題、八卦娛樂、科幻小說、王者榮耀,NBA,楊超越、三國故事,七巧板拼搭,他都能插得上話,于是就有了“婦女之友”的冠名。他離開時,大家遺憾地表示“想找這么有趣的靈魂就難了”

這個男孩,上班時候偶爾打個小游戲也是有的,但工作效率也挺高,所以獲得了一致好評。這樣的孩子,有氣質嗎?

人作為社會化東西獲取信息是多元的

讀萬卷書行萬里路,腹有詩書氣自華,讀書破萬卷下筆如有神,書中自有黃金屋,無不透露著人們對書的贊譽。信息不發達的年代,人們的大部分知識獲取于書本,很多人因為條件的限制,根本接觸不了太多的書,如果讀萬卷書+行萬里路的游歷四方的經驗,那簡直驚艷了,于是就了詩仙李白那樣的天才。

社會化動物,獲取信息的方式是多元的,特別是今天。開卷有益并不是建立在排斥書本以外認知的前提下的,相反,是共存于成長過程之中。即使正規學校教育,也沒有把讀書設為教學的全部。書本以外,就是每個人的成長游歷。

關于孩子的成長,我們總是希望在力所能及的范圍之內,給予他們最好的一切。父母望子成龍、望女成鳳的心愿,是人之常情,可以理解,但是盲目的追求,因噎廢食,錯失成長中其他的風景,也是得不償失的一件事。

就好像我們都知道牛奶對孩子的體格茁壯成長,有極大的幫助作用,那么就可以廢棄米飯、蔬菜這些食物,單單喝牛奶嗎?不用想,幾乎所有的家長都會異口同聲的反對,因為牛奶中的蛋白質和鈣固然重要,那些微不足道的微量元素也很重要,其實電子產品和書籍也是這樣的關系。

自古以來,大家都知道書中自有顏如玉,書中自有黃金屋,書籍是人類最好的伙伴,可以給養我們的精神世界,從知識的學習角度出發,書籍是最初的內容資源,沒有經過任何的再加工,在閱讀的過程中,既可以培養個人的理解能力、閱讀能力和思維能力,同時也可以吸收豐富的文化知識,開拓眼界。當我們的閱讀達到一定的量后,整個人都會有質的改變,談吐也會有氣質。

電子產品相對書籍,一直是一種負面的存在,似乎只要接觸電子產品,就是墮落的表現,其實真實并不一定如此。不可否認,有的孩子沉迷于電子產品無法自拔,耽誤了學業和成長,但是大多數的孩子,只要家長能夠合理引導,電子產品的利大于弊。

電視可以給孩子呈現一個多元的世界,將不同的知識趣味化的傳遞給孩子,孩子在這種圖文并茂的形式中,可以進一步鞏固他們閱讀書籍中的知識理解;娛樂節目也是孩子的放松學習,不會自我娛樂的人,終究不會有大的發展,觀看娛樂節目,豐富了孩子在社會交往過程談資,有利于人際關系的維系,也許不同的娛樂節目還可以開拓孩子的眼界,例如央視的《閱讀者》,從側面告訴我們閱讀對人生的價值。

所以培養一個富有氣質的孩子,僅僅依靠閱讀,只會培養出“書呆子”,而不是社會發展需求的多元人才,家長應該以身作則,正真的陪伴孩子成長。

不知道題主受到了什么影響,會有此一問。因為無論從哪個角度來看,如果只是單純的通過“只看書,不看電視劇、娛樂節目”,就想培養出一個有氣質的孩子,那么基本上是不可能的!

首先,舉個身邊例子吧。

我一遠方表姐,全職媽媽帶孩子模式,為了孩子能好好讀書,從小就很少出去玩,家里電視機是用布遮住的,從來不會去打開。媽媽就陪著孩子一起看書,一起講書,一起溫書。什么娛樂節目,動畫片,連續劇,這母女倆都是自動屏蔽的。

逢年過節,我們去她娘家拜年會偶遇到,然后她孩子就會從房間里出來跟大家打個招呼,打完招呼立馬回房間繼續看書了,多一秒寒暄都沒有。這孩子小學以前這樣吧,大家都夸她乖巧懂事,以后是個讀書的好苗子,可隨著年齡增大,她年年如此,直到初中了還是這樣,就讓大家頗為費解了。

她媽媽也意識到了孩子是不是有點“呆”,就讓她找同學玩,可是,她不愿意,她說“有這個時間我寧可多看點書了”,她媽媽就說“你考試成績挺好的,可以放松一下,去玩一下吧,同學們在一起也開心啊”,她繼續搖頭“課內的書看完了,還可以看課外的書啊,我不喜歡出去玩”。幾次下來,她媽媽也放棄勸她去玩了,隨她自己看書了。

今年她中考,考上了還不錯的學校,離重點學校差了5分,自己懊喪了很久,整個暑假又都在自我看書中度過了。

要說書卷氣吧,這孩子肯定是有的,但要說氣質(我理解為獨特的,在人群中能感受到此人不一樣的那種味道)還真的是沒感覺到。就算是她媽媽,985中文系畢業,有空就一直在閱讀中,也不追劇,偶爾也就手機看看新聞什么的,身上是有莊重的書卷味兒,其他的,也沒什么了。

其次,講真,你我皆凡人,真的不要刻意去追求什么氣質,比如覺得學個鋼琴就優雅了,看個書就是文人了,還真沒有那么簡單的事兒啊!但是,只要你在某一領域有所自我成就,自我喜歡,自我認可,那么,這份自信就足夠是你獨特的氣質了啊!

最后,奉勸各位望子成龍望女成鳳的家長,還是多花一點心思在培養子女的三觀教育上,不要瞎折騰,折磨孩子也折磨自己。要直到,其身正,就是最基本的氣質有了。

另外,請爸爸們也多陪陪孩子,多教教孩子,不要把所有育兒的事都扔給媽媽就不管了,喪偶式教育才是很多不幸產生的根源啊!

希望,我們的孩子,都能在健康快樂中成長,在愛的家庭氛圍中翱翔!

-------------------------------------

更多真實的育兒體驗,歡迎點擊我的頭像,關注我的頭條號(育兒路上遇見你),漫漫育兒路,苦與樂的堅持,讓我們一起分享交流吧!

會,說個真實的,我孩子的同學(同校不同班),之前接孩子,能遇到,多少聊幾句,和那些動不動提成績的,動不動比來比去的,好許多……那個奶奶,平時不多話,是因為,樸素,自然……她,高中數學老師退休,老伴也是教師退休……家里,沒有電視,電腦,有個座機……外孫,孫子……她們自己帶了兩個,不上任何培優機構,年年都是年級前十……家里很樸素,除了床(臥室里),就是書柜,書桌……床頭也都是書,孩子們沒事就玩數獨游戲,或者探討量子力學……小的時候就討論各種童話,或古典名著,并,新編……所以,語數外……物理化學……孩子們都樂于去學,也沒什么精力去玩網游……

這個觀點太極端,不可取。

人,是社會性動物,我們都需要跟隨社會的腳步,如果脫離了,那所謂的氣質又有什么用呢?

汽車的出現改變了我們的出行方式,網絡的出現改變了我們的溝通和學習方式,媒體娛樂的興起改變了我們精神生活的方式,這些其實都無所謂好壞,發展的必然,而我們身處其中,不用逃避,也不可能逃避。

讀書不是清高,不是別人都在看網劇,我在讀哲學,一個喜歡讀書的人也可以偶爾看娛樂節目,也可以去蹦迪泡吧,這都是生活和人生的一面而已,不是苦行僧一般的人生才有價值。

人應該有怎樣的氣質呢?卓爾不群?還是清心寡欲?其實都可以,沒有固定的模板,也沒有統一的標準,在遵紀守法的前提下,活成真我,再能有些討人喜歡,我覺得就是有氣質了。氣質不是脫離了世俗,也不是高人一等,那是裝逼。

讀書能培養人的氣質嗎?我不知道,但我知道讀書是一件美好的事情,可以懂得更多,想得更多,勤于思考又善于自醒,這樣的人應該不賴,這是讀書能帶給我們的變化。

活在世俗中,不清高自傲,不低級趣味,風輕云淡,淡笑風聲,善待自己,善待他人,這便是氣質吧。能讀圣賢書,也能看綜藝,這樣的人更可愛。

親身實踐:孩子五歲時搬入新家,沒有接通有線電視,家里自然沒有電視可看。每天回到家,我和孩子最快樂的事情就是一起讀書。讀書,不僅讓孩子打開了看世界的眼,也讓家長重溫了缺失的童年。大約十年前,中國的繪本出版還不是很多,繪本的借閱途徑也很有限,但我還是堅持每月給孩子買書,當然也每天陪伴孩子讀書。

進入幼兒園大班,孩子已經能夠自主閱讀帶拼音的故事書,沒有刻意識字過程,孩子在讀書的過程中自然而然的認識了很多字。不僅如此,孩子通過讀書還懂得了很多道理,為人處世也很有分寸。無論在哪里,她懂得自我保護,從來沒有冒失沖動的行為,大家都說她很成熟,也夸獎她是個聰明的孩子。

進入小學,孩子的學校非常倡導課外閱讀。孩子在校園里如魚得水,沒有絲毫障礙,反倒經常覺得老師授課內容非常簡單。課外,我們依然堅持大量閱讀,文學、科普是主題,凡是帶字的東西孩子都喜歡看。同學說她是個百事通。當然,進入高年段后,孩子的寫作能力得到體現,從未在寫作方面遇到問題,基本上都是班里的范文。

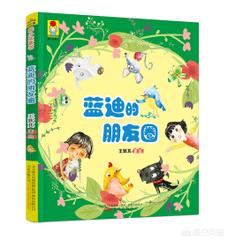

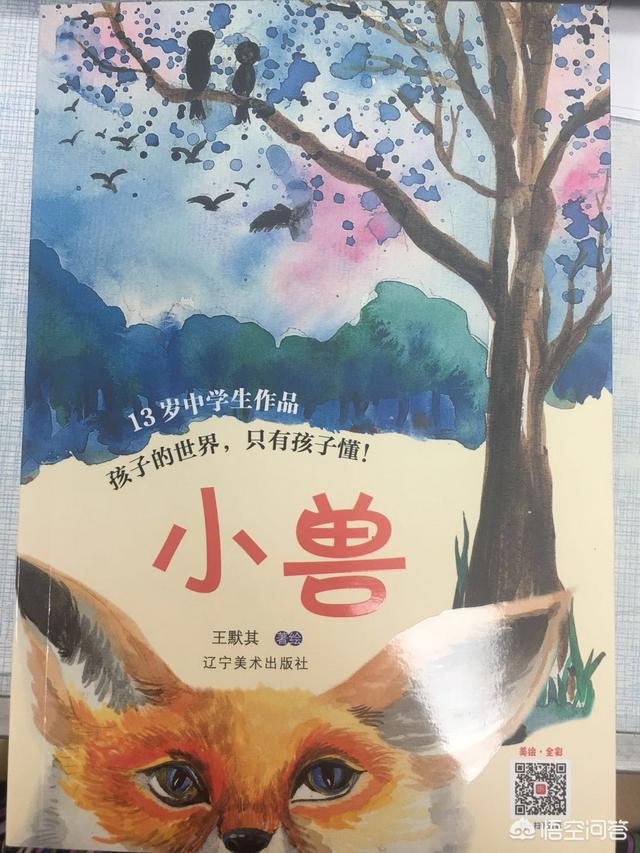

小學六年級,孩子出版了自己的第一部小說《藍迪的朋友圈》,初一,她又出版了作品《小獸》。現在,她非常感謝童年時代的大量閱讀,給自己打下了扎實的文字功底,也很感謝閱讀,讓她對待所有學科都充滿興趣。

至今,家里依然沒有電視。孩子在周末會通過網絡看一些綜藝節目,也喜歡玩一些小游戲。我們對孩子的態度就是:做好學生該做的事,然后就去做喜歡的事。在我看來,孩子從來沒有把看電視、看綜藝、玩游戲當成消磨時間的方法,而是始終想快要干的小海綿,在不斷的吸收著各類營養。