很多人都不了解秦國私斗,接下來跟著小編一起欣賞。

法律對社會發展尤為重要,可以保障社會的穩定,處理人們之間的矛盾。可以說,如果沒有它的參與,社會將進入極其混亂的地步。

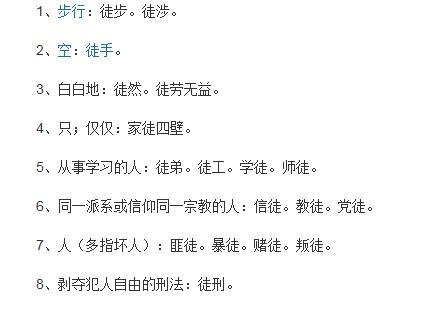

商鞅變法前的秦國就有這樣的歷史,一場私斗引起兩萬人參加,對社會造成的影響極為惡劣。按理說,封建社會的管理極其嚴格,那么私下斗爭的事情又是怎樣產生的呢?而且是此次私斗是群體性的打架事件,又一問題便是,群毆是怎樣流行開來的呢?

農業社會是孕育群毆的溫床

1.農業資源劃分界限不明顯因為極易發生斗爭

兩岸流域給人們帶來了肥沃的土壤,中原文明在此基礎上開展和興盛。農業對于古中國來說,非常重要。在眾多產業中,它有著極高的地位,而且是其他產業所不能替代的,這和自然地理環境有很大的關系。通過農業,古人逐漸步入了國家的建設。

在有限的生產資料中,人口逐漸增加,這就導致了社會不公平事件的產生。為了維護社會的穩定,封建勢力在其中起了重要的作用,對于勞動者而言,這是可惡的力量,但是對于整體社會而言,這是維穩的基礎。

當諸侯在各自的領域內完成小國的建立之后,各個地區的人們依然依靠著土地資源進行勞作,創造價值,促進國家的發展。秦國就是一個典型的農業小國。它處在靠近西北的區域,廣袤的土地上,田地的面積比較多。土地是人們心中無比重要的資源。人多的地方就有江湖,田地多的地方就有矛盾。在廣袤的土地上勞作的人們,除了相互幫助之外,也有矛盾的產生。

農田,水渠,勞作工具鐵器等都是重要的資源,缺少其中一個,人們將難以順利生產。資源是有限的,而勞動力是不斷增加的,為了維護資源,為了得到更多的資源,男性之間經常發生打架的現象。最初是兩三個人的戰場,后來導致了上萬人的參與。

2.古人重視家族的力量

對有矛盾的兩個人來說,每一個人背后都有一個龐大的家庭。直系親屬非常有限,更多的是家族當中的人們,它所涉及的人口數量非常龐大。對古人來說,家族利益是無比巨大的,個人非常看重所身處的家族。它對人們來說是一種底氣,在法律不健全的時代。

人們認為個人的力量非常渺小,家族中的人數越多越好,它可以支撐人們在社會中更好地行走。這些事件經常發生在底層家族當中,他們除了農業之外,沒有可依靠的實力,所以群毆的事件大多發生在底層。

相互斗爭的兩個人,可能因為極其小的事件引發。田地里水的多少,田地面積微小的改變,牛群的多少等都可能讓兩人進入互不相讓的局面。為了維護自己的利益,兩人的打斗最終變成了兩個家族的斗爭。

從這方面看,古人多子多孫的思想在很大程度上是為了維護家族的穩定,從最初的思想觀念來看,人口多代表著更大的力量,一旦遇到對抗,本家族的人們不會慌張。

而且人口多的家族,即使不動手,在外人看來就是強大的存在,即使自身沒有過錯,也會選擇忍氣吞聲。如果遇到兩個家庭勢力相當的情況,對抗就難以避免。從秦國的管理層來看,這樣的事情對社會穩定非常不利,是需要強力打擊的事情。但是參與的人大多不是貴族人員,他們所處的位置非常低。

一旦發生爭斗,都是在私下里進行。當管理者出面制止的時候,斗爭已經到了白熱化的程度。讓管理者懊惱的不是平息這類爭斗,而是怎樣從根源上避免這樣的事件發生。

法律的欠缺使參與斗爭的人肆無忌憚地行動

1.法的觀念出現較晚

當時的社會還未統一,國家治理很難有完善的系統。被分割開來各個小國之前是一個非常小的單元。它們沒有帝王的管束,在各自的領域內自行發展。做為大國來說,周有一定的法規,至少宗法觀念對社會起到了很大的約束作用。

但是分散開來的小國,在發展上各行其道,法制已經被大大破壞,得不到人們的認同,很難在新的社會中運行。

沒有外在約束之后的人們,逐漸暴露出了人性愛爭斗的一面。人們從自然社會中產生,那里的社會告訴人們需要不斷進行斗爭來獲得屬于自己的地盤,屬于自己的財富,和自然界中的大多數動物一樣,人群在自然中的屬性沒有發生改變。

但是當文明社會到來之后,這樣的爭斗不利于整體的發展,不過身處在底層的人們意識不到斗爭的危害性。在參與者看來,這是不需要付出代價的事情,相反可以維護家族的尊嚴和地位。

如果參與者必須要為自己的行為負責之后,恐怕就不會發生這樣的事件了。秦國的變法者逐漸意識到了這個問題,通過多種條款來預防這樣的事件發生。法的推廣有很大的難度,對人們來說,為了適應它,需要承受很大的陣痛。

首先要做出服從的就是那些處在底層中的人,他們的人口數量雖然很大,但是手中沒有固定的資產,沒有軍隊保障。他們不得不妥協于來自于王的統治。秦法從各個細節出發管理人們的日常行為,斗毆是里面重要的敘述部分。斗爭的引起者和參與者都將受到嚴厲的懲罰,而且前者所要遭受的處罰更大。

這樣的方式能從根本上改變人們的思想觀念。私下解決矛盾的方式,往往被保護很好,上級人員知道消息的那一刻可能比較晚。

為了更好地預防惡性事件發生,秦除了采取懲罰的方式以外,還利用鼓勵的方式讓大家進行相互監督。不管是爭斗還是舉報,人們都可以從中得到一定的利益,但是相比較而言,后者更加輕松一些。在利益的驅使下,這類事件發生的次數逐漸減少。

2.民眾的思想文化水平有限

除了法的缺失以外,這個地區之所以經常發生這樣的事情,和當地人們的性格,教育有很大的關系。這個地區偏靠西北區域,水系較少,受地理氣候環境的影響,這里的性格比較直爽,而且體型比較健壯,好斗的基因存在于當地人的血液當中。

和其他地區的百姓相比較,這里的人們更加彪悍,相互之間很容易因為小事摩擦產生爭斗。和其他地區人們溫婉的性格相比,他們很容易被情緒鼓動,做出不理智的事情。同時教育對人們的行為起著很重要的作用。

這個地區的人們受教育的程度較低,社會比較崇尚武力,人們沒有把知識文化看得很重。前輩們禮賢的精神沒有在這里得到好的普及,而且不適合他們的生活方式。

儒家的思想在一定程度上可以幫助人們在行為上約束自己,有了圣賢的標準之后,人們會更加主動地接受教育,提高修養。如果人們能在行為和道德上嚴格要求自己,和他人的相處就會變得更加平和融洽,會用更好的方式去解決兩人遇到的問題。

由此社會會變得更加和諧。“善治者治皮毛,其次治肌膚,其次治筋脈,其次治五臟“,想要解決問題,人們需要從各個角度入手,從主次矛盾上入手,一層層地解決,才能從根本上避免此類事件的發生。

社會產業結構單一的環境下易引發矛盾

1.單一的經濟來源易引發爭端

為了爭奪資源,國民們把眼光聚集在有限的農業資源上。狼多肉少,很容易出現不均衡的情況。這是農業社會所面臨的局限性,如果這個地區在其他領域內能有更多的選擇,會分散人們的注意力,把更多的精力投入到其他勞動上面,斗爭就會變得更少。比如手工業,可以讓人們有更多可以創造財富的機會。

2.社會將人們固定在農業領域

當時的社會并不鼓勵人們去從事商業的發展,和這個國家有著明顯區別的是南方國家,這里的人們可以在從事諸多商品的交易,民眾每天都在思考著怎樣進行經濟交流,為了配合各自的利益,人們的交流變得更加頻繁,經濟往來更加親密,人際關系更加順暢。

秦國的人們在相互交往之中,缺少經濟利益的牽扯,所以更容易發生矛盾。

結語:

從秦國私斗的原因當中,可以看到的是一個地區文化教育的重要性,法律普及的重要性,以及經濟發展在社會中所占據的地位。

內部矛盾的產生可以暴露出一個社會的許多問題。遇到問題,除了想辦法解決外,還可以讓民眾進行深刻反思,能夠更好的去解決社會中發生的其他問題,“千里之堤潰于蟻穴“,及時的查漏補缺才可以讓社會發展的更好。

參考資料:

《秦國法制》

《呂氏春秋》

《史記》

《秦國崛起的原因》

以上就是在商鞅變法之前 秦國為什么會流行私斗的內容,下面小編又整理了網友對在商鞅變法之前 秦國為什么會流行私斗相關的問題解答,希望可以幫到你。

商鞅變法前,秦國處在十字路口的原因是什么?

秦國處在十字路口的原因: 1、整體局勢:三家分晉以來,禮崩樂壞,周室處于微弱地位,諸侯之間相互斗爭兼并,所以司馬遷說:“諸侯力爭,爭相并”,天下整體局勢。 秦。

商鞅變法之后,秦國壯士作戰十分勇敢,這是為什么?

商鞅變法 獎勵軍功,禁止私斗,頒行按軍功受賞的二十等爵制為鼓勵秦人作戰勇猛,商鞅規定國家的爵位按將士在戰場上斬獲敵人首級的多少來計算。 商鞅變法 獎勵軍。

商鞅死后為什么新法繼續在秦國推行?

《史記》中評價商鞅變法的社會效果,稱之為“行之十年,秦民大悅”,單從這個民眾支持率來看,這就是商鞅死后新法能夠繼續在秦國推行的重要因素之一。 更具體地。

秦國強悍為何其余六國不思變發圖強?

秦為什么能夠滅六國?后世的很多學者受到了流傳下來的“史書”誤導,所以得出的結論都是一些外因,比如六國不團結,或是秦國武器先進,秦國是軍國主義等等這些很。

商鞅立林的故事?

提問者應該是問是商鞅立木,不是商鞅立林。 商鞅立木的故事概括: 孝公十三年(前356年)和十九年(前350年)商鞅先后兩次實行變法,變法內容為“廢井田、開阡陌。

趙國的胡服騎射在當時能對付秦國的商鞅變法嗎?

進入戰國以后,戰國七雄都在很大程度上進行了變革。其中戰國后期,趙國出現了以為偉大的君主:趙武靈王,他當政以后在趙國推行胡服騎射,使得趙國的軍隊戰斗力有。

為什么商鞅要“廢井田、開阡陌”?

如果用一句話來說,就是——商鞅的“廢井田,開阡陌”,是一個變革生產關系及發展生產力的重大改革舉措。 這一舉措,屬于商鞅富國強兵一些列變法中的重要組成,。 他。

為何秦惠文王要車裂商鞅?

因為只有殺了商君才符合當時秦國各方勢力的利益! 秦惠文王繼位之初,當時的秦國朝堂主要有四大政治勢力博弈。 1、以秦惠文王為主的新君派。 2、以甘龍、杜摯等。

商鞅變法對秦國的影響及其意義?

商鞅因觸犯了貴族們的利益而遭殺害,但是他的變法措施卻在秦國得以貫徹。他的變法促進秦國完成了統一,是秦國從夷狄遇之到虎狼之國。商君雖死,但是商鞅變法的。