甲午戰爭中,南洋水師曾兩次拒絕北上支援。

為此,日本人曾嘲笑:我們不是在和中國打仗,只是在和北洋打。

南洋水師為何不幫忙呢?

無力的南洋水師

南洋水師的實力僅次于北洋水師。

但是,這個“僅次于”,就次得很遠了。

由于朝廷優先發展北洋水師,因此,無論噸位、人員、裝備,南洋水師均差距甚大。

北洋水師,清一色純外國進口貨。

南洋水師,絕大多數國產貨。

早年捻軍起義前夕,李鴻章和左宗棠分別負責北洋水師和南洋水師的建設工作。李鴻章那邊可謂是順風順水,因為這哥們在京城上班,要錢有錢,要人有人。

而左宗棠這邊就沒那么順利了,當他把所有準備工作搞好以后,平定捻軍起義已經不能再拖了。因此左宗棠被清廷從福建調往西北去平定捻軍起義和西北各民族起義去了。

南洋水師這邊總不能就這么半途而廢吧?左宗棠甚至連造船廠都給搞好了,人才也引進了。這個時候整個南洋水師,便由左宗棠,交給了林則徐的女婿新任兩江總督沈葆楨。

李鴻章得知這個消息以后,那叫一個高興,立刻上書表示,北洋水師缺錢啊!是不是應該把所有經費都給北洋水師?

原來當時清廷給南北二洋一共400萬元的經費。可是沈葆楨覺得,400萬實在是太少,分別建設兩大水師,根本就不夠,所以主動表示,這些錢都給北洋,先讓李鴻章建設北洋水師。

在這個大背景之下,李鴻章的北洋水師搞得是風生水起,而左宗棠和沈葆楨的南洋水師,卻一度差點歇菜。

一、南北兩洋的船艦對比,對南洋水師的傷害杠杠的。

李鴻章創建北洋水師,就一條政策:買買買!

他不考慮自給自足,而是先考慮把最先進的裝備從國際給買回來,花多少錢也不心疼,畢竟也不是自己腰包里的錢。

1875年,李鴻章在英國訂購了4只蚊船。這玩意兒的特點就是炮大船小,每一艘造價15萬兩白銀。因為單價不高,戰斗力還不錯,所以李鴻章賊喜歡買這玩意兒,3年后又買了4只,分別是:鎮東號、鎮西號、鎮南號、鎮北號。

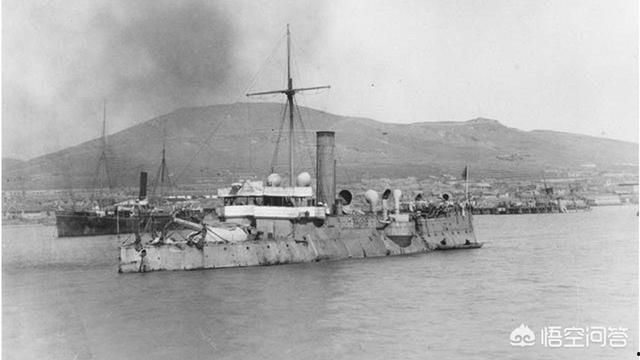

1879年,李鴻章向英國賣了兩艘巡洋艦,分別是揚威號和超勇號。1880年和1881年,李鴻章又向德國伏爾鏗廠訂購了定遠號、鎮遠號兩艘鐵甲艦。

1887年,李鴻章又從英國購買了108噸的左一號魚雷艇,從德國購買了108噸的左二、左三、右一、右二、右三號魚雷艇。

1888年,李鴻章再接再厲,又從英國賣了2300噸的致遠號、靖遠號巡洋艦,從德國購買了2900噸的經遠號、來遠號巡洋艦。

所以說1894年甲午戰爭之前,北洋艦隊清一色的都是進口貨,而且都是號稱當時最先進的裝備。國產貨北洋艦隊雖然也有,但是李鴻章提都不愿意提一下,因為他看不上。所以大事件,就沒見國產的戰船出來冒過泡。

再看看南洋水師什么樣的配置,南洋水師的老大沈葆楨也有一條規定,那就是:省省省!

能省點算點,反正不能鋪張浪費,盡量都用國產,實在不行才需要進口。

開濟級巡洋艦,都是福建船政所造。南琛級巡洋艦,是福建船政設計,德國所造,算得上是中外合資,能省一筆算一筆,設計費白給純粹是浪費。

威遠級巡洋艦也是福建船政打造,保民級巡洋艦是福建船政拿開濟級巡洋艦的圖紙改改打造出來的,這成本省的,真的沒誰了。

除了蚊船大家都有進口以外,我們會發現,南洋水師的艦隊編制當中,絕大多數船只,都是國產的。這和北洋水師的區別可就大了去了。

我們應該要認清楚當時的鑄造實力差距,不是單純愛國,就可以拉開差距的。在清朝國產戰船,真的沒辦法和進口戰船比。

所以說就算南洋水師,在甲午戰爭時期,全都拉到北邊去打仗,也未必就能扭轉戰局。而且自己的艦隊,有幾斤幾兩,他張之洞難道還不清楚?

二、中法戰爭中,南洋水師損失慘重。

1883年,中法戰爭正式爆發,當時法國想要攻占中國的臺灣,可是臺灣軍民死活不答應。因此法國遠東艦隊,就封鎖了臺灣島。

這個時候北洋艦隊和南洋艦隊,都派遣了戰船前來支援。其中北洋派來的是超勇號和楊威號,而南洋則派遣了南琛、南瑞、開濟、澄慶、馭遠五艦共同出發,真是下了血本了。

可是一個月后朝鮮那邊又出了問題,北洋水師居然把派來的戰船給調走了。等于說讓南洋水師和法國艦隊單獨練練手,李鴻章輕易還真不敢展現實力。

結果導致這5艘戰船遇到了9艘法國戰船,最終導致馭遠、澄慶兩艘戰船,居然莫名其妙地自沉了。從這兒以后,南洋艦隊就再也沒有購買過新戰船,所以實力遠不如從前。

三、南洋水師和北洋水師之間,本來就是有隔閡的。

別看南洋水師和北洋水師全都屬于清廷管轄,實際上這就是兩大幫派。南洋水師的代表人物是左宗棠、沈葆楨、張之洞等人,而北洋水師的代表人物是李鴻章。

為啥李鴻章后面不帶著幾個人呢?理由很簡單,因為左宗棠他們把南洋水師當成了國家艦隊來建設,而李鴻章卻把北洋水師當成了自家的財產來搞,因為這些破銅爛鐵,就是他李鴻章保住權力的重要依靠。

因此從剛開始建設的時候,兩者的目的就是不一樣的,所以自然是分道揚鑣的命。你比如說中法戰爭的時候,北洋象征性地就派了兩艘戰船來,后來還給撤回去了。這未免太過分了吧?難道北洋買了那么多戰船,都是廢鐵嗎?

吃了一會苦以后,南洋水師也就變乖了,甲午戰爭的時候,李鴻章自己的船都下令不準出海,南洋水師又憑什么千里迢迢去做炮灰呢?

總結:清朝末年,已經出現了門閥的影子。

可能很多人覺得門閥是南北朝時期的產物,最多延伸到隋唐,后面就沒有了。其實在清朝后期,還真的出現了門閥的影子。

曾國藩家族、李鴻章家族哪個不是權傾朝野的大門閥?他們手里有兵有錢有人脈,自然可以獨當一面,甚至于可以不顧清廷的利益,只管自己的好處。

因此清廷后來看出了這一點,也就不怎么愿意投資北洋水師了。至于南洋水師的投資,其實早就被清廷給扼殺了,為啥?因為清廷不想出現門閥世家架空他們的局面。后來的東南互保,其實差點就實現了這一點,搞得慈禧老太太一點面子都沒有。

參考資料:《清史稿》

甲午戰爭中南洋水師不救援北洋水師,主要原因是南洋水師在長江的防御任務也很重。而且南北洋在軍費等問題上早有積怨,這是南洋對北洋在中法戰爭中表現的報復。

經濟是萬物基礎,任何事物的發展離不開經濟.

首先從軍費看一下中日兩國的實力差別.從1876年起,北洋艦隊軍費為200萬兩白銀,一直持續了十年,1886年北洋艦隊軍費下降到不足200萬兩白銀,日本軍費開支則一直在迅猛增長,比如1893年,甲午開戰前一年,日本軍費里陸軍共開支1472萬日元,約為980萬兩白銀,海軍開支為810萬日元,約為540萬兩白銀(當時1兩白銀折合約1.5-1.6日元),再加上宮廷經費15萬兩---相當于半艘先進戰艦的價錢,另外10%的官員薪資具體數據無法查詢。(以上兩國海軍軍費詳細數據可能有誤,但日本海軍軍費開始遠高于清朝的事實無疑)

其中從1886年到1890年,海軍工程師白勞易親自設計了新的日本巡洋艦,他在日本四年里一共監制了20多條戰艦。這些經驗幫助日本建立了它第一支真正現代的海軍艦隊,并使得日本獲得了建造大船的技能,這些船有些進口,有些在橫須賀市的造船廠制造。一共包括三艘巡洋艦、兩艘沿海戰艦、兩艘小巡洋艦、一艘護衛艦、一艘驅逐艦、16艘魚雷艇。

到甲午戰爭爆發之前,日本基本上完成了海軍軍備計劃,建成了一支擁有32艘軍艦、24艘魚雷艇,總排水量達到7萬余噸的近代海軍。

而北洋海軍從1888年后,就沒有再添過一艘船了。整個生命周期僅花了3500萬兩白銀。

當時大清 洋務運動 ,籌劃海防事宜時,不僅組建了北洋水師,還有南洋師、 廣東水師 和 福建水師 一共四支水師力量。其中的福建水師在1884年和 法國 艦隊的 馬尾海戰 中幾乎全軍覆沒,后來也沒有再增添新的戰艦,所以 福建水師 不去北上增援也是可以諒解的。 廣東水師 派了三艘馳援了北洋水師。那么實力僅次于北洋水師的 南洋水師 為什么沒有派艦參戰呢?其實南洋水師也在備戰,當時南洋水師大臣是 張之洞 。我們這位張總督大人甚至還提出圍魏救趙的辦法,說是讓南洋水師去攻打日本以救北洋之危,不過最后 南洋水師 為了保存自己的的實力,找了N多的理由不去支援的。

正是由于當時中國還不是一個現代化的國家,大清當時也是的鐵路、輪船、電報的。但是體制還是封建王朝。官僚腐敗,效率低下,各地督撫大員和各水師勾心斗角,更有朝里圍繞以翁同龢為首的一幫人,拿國家的前途和命運當做兒戲,在看 李鴻章 的笑話,更別說派艦來支援 北洋水師 了。

甲午戰爭對中日兩國影響深遠,它關系近代中國的歷史轉折,也決定整個東亞格局的變動。當時清朝內部也意識到,過去敗給列強,可以說是器械不如他人。

如果敗給日本,就會喪失民心。應對這樣的戰爭,勢必要集中所有資源,全力投入戰爭。

甲午戰爭爆發之后,大清“第二”的南洋水師對北洋水師見死不救?這多少有點冤枉南洋水師了。

1895年,清政府在甲午戰爭中戰敗,水師提督丁汝昌自殺殉國,北洋水師更是全軍覆沒。

兩次鴉片戰爭之后,洋務運動興起,清政府先后建立福建水師、廣東水師、南洋水師和北洋水師四大艦隊。在慘烈的甲午海戰中,北洋水師獨木難支,最終全軍覆沒。那么,包括南洋水師在內的其他三大水師,當時為什么作壁上觀,而不前往救援呢?

(丁汝昌)

福建水師是中國第一支近代化的海軍,也是艦船國產化率最高的水師。隨著福州船政局和福建水師學堂的相繼設立,艦隊規模和人員儲備均達到一定水平。

1884年的中法“馬尾海戰”中,由于實力差距和指揮失當,半個小時之內,福建水師11艘艦船中9艘被法軍擊毀,兩艘自沉,19艘運輸船全部沉沒,福建水師幾乎全軍覆沒,從此一蹶不振。至甲午之戰時,福建水師早已沒有往日榮光。顯然,想要前往營救北洋水師,也沒有那個能力了。

早在甲午戰爭前20年的1874年,日本便蓄意侵占臺灣。清廷派林則徐的女婿沈葆楨赴臺處理相關事宜,海防逐漸引起清廷的重視。1875年,兼理福州船政的兩江總督沈葆楨受命籌建南洋水師。

南洋水師、北洋水師同時籌辦,清政府每年從海關中撥銀400萬兩。

由于經費不足,加之北洋水師有晚清大佬李鴻章坐鎮,故采取先北后南、重北輕南的策略。自甲午海戰之時,南洋水師雖然號稱國內第二水師,但無論是噸位、艦艇數量、裝備、技術和人員方面都遠遜于北洋水師。當時,北洋水師擁有戰艦大小 25艘,輔助艦船50艘,運輸船只30艘,官兵四千余人。南洋水師的十幾艘艦船,大多是福州船政局和江南制造廠制造,少數購自英德,與北洋水師相比,不可同日而語。

(李鴻章)

戰爭打的是人,打的是裝備。花錢養人買裝備,歸根結底打的是錢。時任戶部尚書的清流領袖翁同龢,與北洋大臣李鴻章之間的個人恩怨與政見不合,也極大地遲滯了清朝海軍建設的步伐。

翁同龢以朝廷財稅緊缺為由,大肆削減海軍軍費,致使北洋水師多年來不曾購買新艦,槍炮、鍋爐。艦體老化嚴重,甚至無錢購買優質燃煤,只能以劣質燃煤代替。作為清朝水師“嫡長子”的北洋水師尚且如此,南洋水師的情況可見一斑。

基于這種情況,1894年甲午戰爭開始,李鴻章對南洋水師是否前來參戰并不熱心,并且認為面對日本海軍,北洋水師尚且未必能與之一戰,南洋水師更是不堪一擊,這種想法是有一定道理的。

隨著戰事的深入,清廷也不得不命令南洋水師馳援北洋水師。南洋水師以裝備陳舊、人員缺乏為由,要求北洋水師甚至廣東水師派遣艦艇管理人員,但始終未被解決。這樣一拖再拖,終究沒能趕赴黃海戰場。

這一點也充分說明,在太平天國運動中一步步成長起來的,以漢人為主的封疆大吏,清廷已基本失去了控制權。

(甲午戰爭)

除了南洋水師裝備、人才問題以及南北洋之間的派系斗爭之外,南洋水師所承擔的重要防務也讓其束手束腳。北洋水師的駐地以威海、旅順、大沽為核心,負責拱衛京師。南洋水師除了負責東南沿海的海防事宜,長江的江防也是其重要職責。畢竟江浙一帶早已是帝國的財富中心和糧稅重地,一兵一卒都不可輕舉妄動。

福建水師一蹶不振,南洋水師自顧不暇。廣東水師倒是被動參與了北洋水師的甲午海戰。1894年,廣東水師的主力艦廣甲、廣乙、廣丙號北上參與南北洋水師大會操。這時候甲午戰爭爆發,三艦便滯留北洋,受北洋水師節制調度。

北洋水師最終全軍覆沒,廣東三艦的命運不會好到哪里去。其中兩艦在豐島海戰、黃海海戰中先后被擊毀,另一艦在威海衛海戰中被俘,編入日本海軍序列。

如此看來,南洋水師沒有參戰,不知是福是禍。

1909年,清政府合并各大水師,設立遠洋艦隊和長江艦隊,四大艦隊退出歷史舞臺。

僅過了一年多,清政府也退出歷史舞臺。

(參考資料:《清史稿》等)

甲午海戰中,清朝海軍事實上也參與了相互協作共同作戰的,例如在豐島海戰、黃海海戰中廣東水師的三艘軍艦就已經協同北洋水師的軍艦參與了甲午海戰,但戰爭的結果很明確的告訴了我們,就算協同作戰,也無濟于事。

對于題主的問題,甲午海戰時,南洋水師為何不來援助北洋艦隊,我個人認為有以下幾個重要的原因:

1、朝廷“精練”北洋一支水師,北洋水師的實力也是當時中國最強,軍艦最先進的一支水師,而“精練”北洋水師的目的就是為了防止日本,從而起到拱衛海疆的作用,而南洋水師的發展緩慢,實力遠不如北洋水師,這也是不來援助北洋水師的一個片面性的原因。

2、晚清政府固守封建主義,昏庸腐敗,對于海軍力量的建設采取劃疆而守、分洋建軍的政策。也就是說不管是北洋水師還是南洋水師,都沒有真正形成統一的體制編制,不僅海軍內部難以統一指揮調度,而且產生了新軍種與舊軍種之間的矛盾。

水師?海軍?

雖然在北洋水師與南洋水師中,各種艦船配套整齊,但是其編制可謂是“新舊成雜”,編制仍然是舊軍制的翻版。

再看北洋水師與南洋水師的實力對比,從”精練”北洋一支水師的方案提出過后,時任兩江總督的沈葆楨從大局出發,認為外海防御應當以北洋為主,主動將每年劃撥給南洋水師的200萬兩白銀的海防經費讓給了北洋,自己則從江南制造總局和福州船政局調入一些自造的國產新式戰船,自籌經費從國外購入艦船。

到中法戰爭之前,南洋水師經過十幾年的建設,也才僅僅有15艘艦艇,其中最先進的兩艘巡洋艦“南瑞”、“南琛”也是從德國訂購的,排水量也僅僅只有1905噸。這個噸位的巡洋艦在北洋水師定遠級鐵甲艦面前根本不能與之相比擬,單單從軍事實力上來說,南洋水師就存在著先天不足的發展,連曾經號稱“亞洲第一”的北洋水師都在黃海海戰中被日本聯合艦隊打的慘敗,就算是南洋水師的15艘小艦艇開過去支援北洋水師,那也是無濟于事。

倘若南洋水師真能北上支援北洋艦隊,那還有一個更為重要的難題在等著南洋水師,南洋水師的艦船大都老化年久失修,能不能順利的開往海戰戰場還是一個問題、更別說北上支援了!

3、最重要的原因——清廷不能統一調動

甲午戰爭之前,清廷的四支水師并不能像日本的海軍部隊那樣統一管轄、統一調動形成聯合艦隊,在劃分海軍防御建設的過程中,北洋、南洋、福建、廣東4支艦隊分別是由直隸總督、兩江總督、閩浙總督、兩廣總督管轄,形成了各自為政的局面。即使在1885年10月建立了海軍衙門,但也并未真正成為海軍的領導指揮中樞。

由于清廷不能對各艦隊統一調度,南洋水師也沒有任何必要北上援助北洋艦隊,就因為劃疆而守,分洋建軍!

(以上均為個人看法,歡迎各位留言評論!)

謝謝邀請。下面就這個問題分析以下兩點:

一,甲午戰爭對大清王朝來說,自始至終都是北洋軍一派與日本之間的戰爭,不僅國家沒有整體的動員起來全民參與,甚至其他地方對整場戰爭始終處于冷眼旁觀的態度,不少人還希望李鴻章能夠垮臺好能有所圖謀。這種派系的分裂根源還是在清王朝的內部權利分配上出了問題,太平天國時期為了維持統治,對實力派大臣的權力下放始終沒有收回,沒有經過體系化的軍政改革,加之持續了30年左右的相對太平日子,也使得統治者沒有了居安思危的意識,錯過了修正錯誤的大好時機。

二,從戰爭本身來說,打的其實不是武器裝備,而是國家對戰爭勝利的信心和士氣。如果士氣已經沒有了的話,空余武器裝備也是不可能勝利的。自黃海大海戰之后,北洋水師其實主力尚存,雖然損失了幾艘巡洋艦和老舊炮艇,但以鎮遠、定遠為首的2艘鐵甲艦仍然完好,這在當時其實是非常強大的力量。但是從李鴻章到丁汝昌,當時已經士氣嚴重低落,避戰保艦成為了主要目的,完全沒有出外海與日本聯合艦隊再次決戰的勇氣,最后困守威海衛直到被全殲投降,實在是讓人恨鐵不成鋼。而南洋水師雖擁有5艘巡洋艦,但就好比一個瘦弱的人去援救溺水者,這個溺水者本人都沒有求生意志的話,那就注定了悲劇的結局。

以上兩點是個人見解,也希望可以和大家進行討論,共同提高

甲午戰爭期間,由于南洋水師任務繁重無法分身況且當時并沒有接到清政府