這個問題很有意思!

其實原因也很簡單,“靜Yes”認為,導致朱元璋和康熙不同結局的原因只有一個,那就是:教育!

繼承人問題向來是中國封建時代的重中之重。明朝萬歷時期出現的“爭國本”事件,就是明朝士大夫捍衛嫡長子繼承制度的一個堅定抗爭!

可見,繼承人問題在帝國傳承和發展中的巨大作用。所以,如何培養一個合格且優秀的繼承人,就成為歷朝皇帝考慮的首要問題!

而培養一個優秀的傳承人,需要的最重要因素,就是教育。所以歷朝皇帝不惜聘重金在朝中物色優秀的大臣充當繼承人的老師,一方面,這是太子的玩伴,可以教會太子很多東西;而另一方面,太子的老師也會成為未來皇帝執政班底的一員,可以說皇帝在為太子物色合格的輔佐者。

但是在“靜Yes”看來,朱元璋和康熙對待太老師的態度就有些不一樣了:

1、朱元璋的“尊師重教”

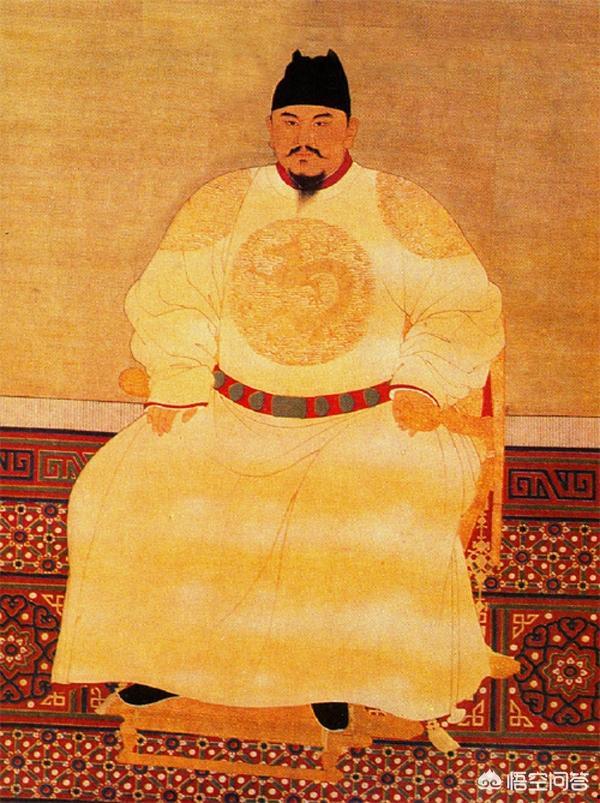

先說伴讀。《明史·輿宗孝康皇帝傳》講到洪武元年,太祖“命選國子生國琦、王璞、張杰等十余人,侍太子讀書禁中。琦等入對謹身殿,儀狀明秀,應對詳雅。帝喜,因謂殿中侍御史郭淵友等曰:‘諸生于文藝習矣,然與太子處,當端其心術,不流浮靡,庶儲德亦獲裨助。’”此時年朱標17歲,讀書當然要伴,而且伴侶的選擇很重要。近朱者赤,近墨者黑。

而在老師的選擇上,朱元璋也沒有放松。朱元璋在輔教太子的問題上,把慎選師傅放在第一位,太子朱標的師傅宋濂在元代便已是翰林編修了,《明史·宋濂傳》稱洪武初,帝“征召四方儒士張唯等數十人,擇其年少俊異者,皆擢編修,令入禁中文華堂肄業,命濂為之師,濂傅太子先后十余年,凡一言一動,皆以禮法諷勸,使歸于道。”除了宋濂以外,還有詹同,他是陳友諒的翰林學士,朱元璋攻下武昌以后,便召他為博士,“時功臣子弟教習內府,諸博士治一經,不盡通貫。同學識淹博,講《易》、《春秋》最善。”(《明史·詹同傳》)。

當時教授的主要是儒家經典,即仁義禮智信。除了太子,其他諸王朱元璋也沒有放棄教育!正是由于朱元璋的重視,朱元璋的兒孫更多地懂得了秩序和倫理的力量!

作為皇帝,也是父親,朱元璋不僅為皇子們物色優秀老師,也在身體力行尊師重教。

有一個叫劉崧的師傅,洪武14年,崧為國子司業,賜鞍車,令朝夕見,見輒燕語移時,未旬日卒。疾作,猶強坐訓諸生。及革,敬問所欲言,曰:“天子遣崧教國子,將責以為功,而遂死乎!”無一語及家事。帝命有司殯殮,親為文祭之(《明史·劉崧傳》)。”從這里可見朱元璋確實尊師重教,一個窮教書先生,能夠與皇帝朝夕相見,而且見面能“燕語移時”,他們之間談論的議題,當然離不開朱元璋子弟之間學習和品德的狀況,由此也說明朱元璋在教師面前沒有一絲一毫做皇帝的架勢。

朱元璋與師傅的關系,不完是君臣之間的,而是家長與教師如何協同教育好下一代的問題。而朱元璋對教師的關心,不是遞紅包,而是充分地表示對他們工作的尊敬,是靠這一點來調動教師們積極性的。

實踐證明,父親的言傳身教給了孩子們樹立了良好榜樣,明朝沒有出現挑戰太子朱標的情況。

2、康熙的“尊師重教”

和朱元璋的尊師重教相比,康熙確實差出了太多。

很多人說康熙是千古一帝,那是對他功績的一個肯定,但是對康熙的子女教育問題連連感慨,好像康熙忙于政事顧不上孩子們,然后孩子們都被其他人帶壞了,或者說康熙沒問題,全是這幫孩子們的錯!

說這些話的人,可能根本就不知道,康熙尊師重教的真面目。

皇太子出生時,康熙最疼愛的皇后難產而死,這讓康熙對太子百般溺愛,終于害了太子。太子師傅耿介給太子講課,因天氣炎熱,加上站得太久,突然暈倒在地。康熙得知后,非但不責備太子,反而怪罪老師:“爾等侍立,朕焉得知?應坐應立,宜自言之。皇太子欲賜座,未奉朕諭,豈敢自主?”整的罪責全部在老師身上。

康熙25年4月,康熙在瀛臺教皇子們射箭,帝師徐元夢陪侍在旁,康熙也讓他射箭。但徐元夢不善騎射,拉不開強弓,被康熙當著皇子的面嚴加斥責。徐元夢解釋了兩句,康熙便惱羞成怒,當著皇子的面讓人杖打徐元夢到奄奄一息,并下令抄徐元夢的家,將其父母流放黑龍江。但是他又怕這樣會耽誤皇子們學習,于是當晚又派人去給徐元夢治傷,讓徐元夢第二天必須按時給皇子們上課。

當晚天降大雨,徐元夢帶傷跪在皇宮門前嚎啕大哭,懇求御前侍衛轉奏:“臣奉職無狀,罪該死。臣父廉謹,為官數十年,籍產不過五百金,望圣主察之。且臣父母皆老病,臣年正壯,乞代父謫戍,尚能勝甲兵效命矣!”侍衛雖然很同情他,但又懼怕康熙發怒,沒人敢轉奏。后來一個大臣求情,康熙才赦免了徐元夢。

康熙46年1月,康熙第六次南巡,路上看到諸皇子的請安帖,感覺文筆不通,感覺都是徐元夢不盡心教誨所導致的。擬將徐元夢革職,并當著全體阿哥之面再次杖責徐元夢。

都說父母是孩子的第一任老師,當父親的都不尊重老師,皇子們怎么能夠尊重老師呢?最要命的是,康熙作為少數民族皇帝,一再可以貶低和侮辱儒家經典。康熙最得意的事,就是召集天下儒生,在他們面前宣揚儒生誤國,儒學誤國。這都被孩子們看到眼里,最后導致皇子們視倫理規矩為草芥!視僭越為能事!

所以,朱元璋和康熙的子女出現了完全不同的結局,二者一切的根源,在于朱元璋和康熙本身。

說康熙太子不是長子以及明朝藩王在外無法撼動朝廷的,都是原因,但是最重要的還是教育。

教育為百年大計!此言不虛!

多有疏漏,煩請斧正!

歡迎關注“靜yeS”,一枚酷愛歷史的妹紙,期待關注!

康熙時,出現了“九子奪嫡”,是有很復雜的原因!主要還是這么三個方面。

其一、清朝初年實行八王議政,后金的努爾哈赤名義上就是八旗選舉產生的,只是皇太極之后,情況才有所改變,但是八王議政的傳統還在

不知道大家注意到沒有,《雍正王朝》里面有一個細節,康熙皇帝讓大臣們推薦太子候選人!

很多大臣聯名舉薦八阿哥做太子!

出現這個事情,如果不了解清初的歷史,你會感覺怪怪的,太子怎么可以舉薦呢?

在明朝的時候,太子是一種血統傳承,嫡長子就是當然的太子!

而且明朝的時候,誰是太子,皇帝說了算!

到了清朝,康熙皇帝居然要大臣推薦太子人選,而大臣們居然還真的正兒八經的搞起舉薦來了!

他們經過串聯和各種活動,也真的舉薦了一個太子候選人!

這件事,感覺很詭異,難道清朝要搞古羅馬式選舉了嗎?

事實上,清朝是部落聯盟發展起來,到康熙皇帝的時候呢,這個部落聯盟大會的傳統影響還在,部落首領舉薦可汗的遺風,仍然保留下來了!

明白這個歷史背景,《雍正王朝》里面推薦太子人選這個事件,也就可以理解了!

這個事,也說明清朝與明朝確實不同,所以從這點來說,康熙的所有兒子都有成為太子的可能,只要這個阿哥非常賢明就行了!

但是,明朝的太子制度卻是嫡長子繼承制度,完全取決于這個王爺是不是皇后的長子,這樣就避免了“九子奪嫡”!

朱元璋的嫡長子繼承制度,還與冊封藩王相配合,皇子們很小就離開京城去封地了,而康熙的兒子去聚集在京城,這就容易現成“九子奪嫡”的局面

朱元璋的兒子們,都有自己的封地,很小就去鎮守邊關,他們往往不在京城聚集!

皇子們回京,需要皇帝的許可,太子與皇子的地位真的是天淵之別。

而康熙皇帝的兒子們,沒有成為藩王!

他們都聚集在京城,康熙皇帝盡管也存在太子,但是太子與皇子的地位差別不大,因為清朝的王爺也在京城,他們了解太子的一舉一動,也熟悉皇宮的一草一木!

說白了,康熙的太子爺與王爺差別不大,相對明朝朱元璋的太子,康熙的太子實在是不好當!

你想想,幾十個王爺都在京城,林子大了什么鳥都有,事實上,鳥多了才什么鳥都有!

幾十王爺在一個地方,怎么可能避免明爭暗斗呢!

俗話說,一山不容二虎,一城幾十個王爺,出現“九子奪嫡”也就太正常不過了!

其三、朱元璋與康熙不同,朱元璋也許不是一個仁慈的皇帝,卻是一個仁慈的父親,康熙也許是一個仁慈的皇帝,卻不是一個仁慈的父親

朱元璋的江山是自己辛辛苦苦打下來的,所以他要和自己的兒子們一起坐江山、守江山!

康熙皇帝的江山是繼承來的,他沒有朱元璋那樣的九死一生,而且康熙的親人太多了,祖母和兄弟姐妹一大堆,對康熙皇帝來說,他似乎不缺親情,而是很多親情有些油膩了!

- 朱元璋就不同了!

朱元璋的很多親人基本上都死了,他當皇帝的時候,已經沒有祖母了,沒有兄弟姐妹了!

就剩下一個侄子朱文正,也就是說朱元璋的親人可能主要就是兒子和妻子!

所以他把兒子看得很重,太子就是朱標,朱標的地位就是不能動搖的,太子的身份幾十年如一日,不曾有半點動搖!

康熙皇帝就不同了!

他生長在皇宮,從小就沒有缺少親情的切身感受,他對兒子不是與他們一起坐江山,而是防止他們坐江山,特別是防止太子坐江山,他與太子最后居然產生了爭奪天下的局面!

康熙兩次廢除太子,好像太子不是他的親生兒子一樣。

總之,朱元璋與康熙皇帝他們所處的環境不同,他們對待兒子的態度不同,個人的親情濃度不同,所以才結果迥異。

所以,朱元璋和康熙皇帝的兒子數量都很多,而且都比較優秀,結果沒有人能夠挑戰朱標的地位,而康熙時,卻出現了“九子奪嫡”的情況!

一起走近歷史與現實!歡迎熱心評論和關注!@龔柳輝

第一,傳統不同。

明朝是漢人政權,嫡長子繼承制已經被認同,朱標身為嫡長子,理應繼承皇位;

而清朝就不同了,作為女真人政權,受長子繼承制思想影響較淺,立賢思想影響也比較大,而以前的皇太極、順治等,也都不是長子繼承。

第二,能力不同。

朱標作為皇太子,仁愛有德,有所作為,其能力在諸子中也是數一數二的,沒有人有能力和朱標爭奪太子之位。

而康熙帝的太子,能力平凡,遠遠不及皇四子、八子、十三十四子等,又荒淫無度,在康熙離京期間更是胡作非為,拉黨結派。這些也為其它能力強于太子的皇子提供了機會。

第三,對待親王的方式不同。

朱元璋把其它兒子分封在了全國各地,這就避免了其它兒子對皇位的直接窺伺。

而清朝的王爺貝勒,有王的封號,卻沒有王的領地,在京城為官,這也為九子奪位提供了客觀條件。

歡迎大家積極評論補充,發表自己的看法,如果喜歡歷史,歡迎關注“津城沐雨”哦!

朱元璋和愛新覺羅玄燁的治國理念不同。

朱元璋立滴嫡長子朱標為太子,其他皇子羽翼未豐滿就封王派到封地,不參與朝政。而玄燁雖立嫡長子為太子,但皇子們大都參與朝政,在朝廷有一定勢力。

朱元璋為開國皇帝殺伐果斷,維護皇權的決心使大臣們望而生畏,其對太子一心一意培養維護,使其他皇子不敢覬覦皇位,大臣也不敢越雷池半步。而玄嗶是皇子繼位早年依靠輔政大臣,辦事比較謹慎,對太子有防范之心,使諸皇子看到了上位的希望,大臣們紛紛站隊成為不同派系。

所以只要朱元璋活著就沒人敢爭奪太子之位,而玄燁兩次廢立太子才是“九子奇嫡”的主要原因。

明太祖朱元璋時期并沒有出現康熙朝那樣的九子奪嫡現象。其一在于朱標能力強,而且孝順。其二在于明清的繼承制度不一樣,使其他皇子人人都有機會。其三在于教育與分封問題。

說一千遍說一萬遍,不管一個人有著什么樣的先天優勢,但如果能力不行也是白廢,比如說胤礽這樣的。如果能力行了那么更是順風順水,比如說朱標這樣的。

為何明初沒有出現九子奪嫡的情況,最主要的還是在于朱標能力強,上可以使朱元璋滿意,下可以使諸王心悅誠服。

朱標相對于胤礽,是極其孝順的,朱棣對于父親朱元璋孝順不說,還經常救助要被父親責罰的秦王晉王等弟弟,身為大哥維護了家庭的團結與和諧。而胤礽不只是弟弟病重乃至死了漠不關心,康熙病重時還偷窺,想早點繼承帝位。差的太遠太遠了。

朱標主張仁政,雖然經常惹的朱元璋勃然大怒。但也獲得過朱元璋的認可其能力也不錯,而胤礽監國期間的做為簡直是差太遠。

朱標能力強,人品又好,太子之位又怎么坐不穩呢。而胤礽就是恰恰相反了,能兩次被廢也是正常。

繼承制度

明太祖朱元璋開國后就一直主張嫡長子繼承制度。

嫡長子繼承制度最大的好處在于可以有效的避免諸子為了太子之位自相殘殺。

朱元璋為了貫徹這個制度,甚至朱標英年早逝以后,不選擇其他有能力的兒子而是選擇立朱標之子朱允炆為皇太孫。

清初的繼承制度其實很亂,因為是少數民族所以并不是太注重嫡長子繼承制度。

清朝第二代皇帝皇太極是排行第八,第三代皇帝順治帝福臨排行第九,第四代皇帝康熙排行第三。可以看出當時清朝已經形成了一種默契規則,立繼承人不怎么看重是否為嫡長子。

到了康熙帝時代,開始制定規則實現嫡長子繼承制度。但一時半會根本扭轉不過來的。嫡長子胤礽不爭氣,使這種制度失敗。更是引發了其他皇子的好勝之心。

最后清朝繼承制度成為立賢不立長。

教育與分封問題。

朱元璋對于嫡長子繼承制度是一直認可的,雖然也注重培養其他兒子,但更注重于培養朱標。

朱標早在朱元璋為吳王時就被立為世子。

可以說當時的資源傾斜于朱標一人。

而且朱元璋立下分封制度,一般藩王成年后就要就藩外地,一旦去了外地遠離政治中心,就很大程度上減少了諸子斗爭的可能。

清朝因為開國初期的繼承制度不明確,哪怕后來康熙帝想建立嫡長子繼承制度,也是一時半會扭轉不過來。

所以清朝的培養皇子制度是合理分配資源,并不是資源傾斜于胤礽一人,這樣的教育當然會培養出來競爭者。

而清朝雖然分封皇子,但不準其離京。諸皇子一直待在政治中心京城,當然是加大了爭奪的可能性。

分析到此結束。

歡迎吐槽、點贊、關注哈~

歡迎吐槽、點贊、關注哈~

用事實說話,朱標確實要比胤礽優秀。朱標這樣的太子坐上皇帝,其他的兒子們也應該是服氣的。當然,九子奪嫡的原因有很多,胤礽也并非如雍正王朝之中那般混賬無用,但做皇帝,火候還差很多。

首先看兩位皇帝對太子的感情。朱元璋27歲的時候,嫡長子朱標出生,朱標的成長伴隨著他打天下的過程,朱標13歲時朱元璋創建大明朝,可以說,朱標是朱元璋兒子之中唯一一個和他打天下的兒子,一起創業的艱辛讓兩人感情篤深,所以朱元璋立了太子之后,第一件事就將其他兒子全封了藩王,立儲的決心很大。

康熙選太子,看的是他母親的面子,他對太子十分溺愛,讓太子養成了一身毛病,不僅僅對官員,就算是對親手足都看不上。到了后來,康熙自己也開始搖擺不定,第一次廢太子的時候,已經讓其他的皇子看到了機會,當然要卯足了勁爭上一爭。

另外,朱元璋是“嫡長子繼承制”的竭力擁護者,為了避免王儲之爭,他將嫡長子之外的藩王全部圈在京城之外,沒有準許不得進京,也不能私通官員、互相通信往來。反觀清朝,就一直沒有嫡長子繼承的傳統,雖然嫡長子身份尊貴,會優先考慮,但是皇太極的先例一開,即便是幼子、庶子,也有繼承大統的機會。看看雍正之前的三位皇帝,皇太極、順治、康熙,都不是嫡長子繼承的,所以對于其他皇子來說,只要太子地位不穩,他們就有機會。

最后還是回到兩人的對比之上。朱標能力非常強,他寬厚仁德,曾經因為朱元璋的一些殘暴行為直接和老爹提出反對意見,鬧出父子間的不愉快。但朱標也不是朱允炆那般極其軟弱的人,他和朱元璋一起打過仗,也幫著朱元璋治國,他手下的國事向來井井有條。而且對于兄弟手足,朱標也有長兄的威信,弟弟們有錯,他會將他們拎到京城規勸教育,但在朱元璋面前還是會為他們說好話。朱棣已經算是一個優秀的皇帝了,如果更加完美的朱標太子能活下來,大約也是大明的一大幸事。

而康熙的太子胤礽就不同了,他對太子的理解更多的是高高的地位,而不是更多的責任。他對身邊的人殘暴刻薄,對自己的兄弟也好不到哪里去。康熙讓他參與政事,他有惹出了許多麻煩。無論是性格、品行還是能力,胤礽都不是最佳的皇帝人選,他越是犯錯,他的兄弟們看到的希望也就越大了。

很簡單,這個問題牽扯到中國歷史上兩個具有代表性的繼承制度:“立嫡”與“立賢”。

朱元璋采取的,明顯是“立嫡”。這從他親自編撰的《皇明祖訓》里就可以看出來。

“須立嫡母所生者,庶母所生,雖長不得立。”正是秉承這一原則,朱元璋1364年稱吳王,就當即立嫡長子朱標為王世子,1368年稱帝,又當即立朱標為皇太子,從1364年開始到1392年朱標去世,其被當成接班人培養已逾30年。

在此期間,朱元璋在其他兒子成年后就把他們打發出京城,到地方封地,這些親王們分散四方,一年到頭難得回京一次,即使心里有奪嫡的心思,環境也不會給他們創造奪嫡的條件。

而清朝是漁獵民族起家,繼承制度相對還比較原始,即“立賢”,也就是所謂的有德居之。

從清太宗皇太極開始,到康熙時期,每一任皇帝都不是嫡長子出身,所以清朝從一開始,皇室成員中就沒有啥“立嫡”的概念,康熙自己都既不嫡又不長呢。

康熙前四子皆早夭,所以不序齒,他立了自己的嫡次子胤礽為太子,但是由于康熙超長待機,胤礽自己又性格暴戾,御下不嚴,所以被廢而后立,這樣就讓其他野心勃勃的阿哥們看到了機會,爭相開展奪嫡行動。

事實證明兒子都有本事也是一種煩惱,康熙就深受其擾,最終不得不另辟蹊徑,開創了“秘密立儲”制度。

到了乾隆時期,當時清朝入關已經百余年,乾隆本人更是深浸中華文化,感慨于清朝之前四帝都并非嫡子即位,所以下定決心要從這里改變,所以秘密立他的嫡子愛新覺羅.永璉為太子,可惜永璉早夭。

直到嘉慶皇帝時期,才立自己的嫡長子為皇帝,也就是后來的道光。

朱元璋有朱棣這樣有雄才大略的兒子,但卻近乎固執地要把皇位傳給嫡長子朱標,甚至在太子朱標去世后,又固執地要把皇位傳給稚嫩的皇太孫朱允炆。

盡管朱棣后來起兵奪位,但是,在朱元璋在世時,儲君之位始終是明確、不容爭議的。

康熙也有一眾不錯的兒子,他也曾想立儲君,但諸子之爭卻此起彼伏,最后上演出“九子奪嫡”。

這背后,是古代立儲方式的不同。

古代主流的繼承人選擇制度

自古以來,選擇繼承人有兩種方式:立長、立賢。

朱元璋是漢人,他建立的政權是漢人政權,受漢文化影響“嫡長子繼承制”在人們心中已經根深蒂固,太子朱標就是朱元璋合法繼承人,別人誰覬覦皇位就是謀逆,就是死罪。挑戰朱標的地位,首先朱元璋不答應,朱標更不答應,朝廷上下也得不到支持。挑戰朱標的地位就是找死,誰還去干。

康熙就不同了,大清朝的統治者是滿族,努爾哈赤和皇太極實施的是貴族公推制,順治實施的是遺詔制。康熙是清兵入關后的第二任皇帝,他接受漢文化,學習漢制,釆用了漢人政權的“嫡長子繼承制”,立兩歲的胤礽為太子。

本來“嫡長子繼承制”,在滿族人建立的大清政權中就是新鮮事物,在統治集團中就沒有理論基礎,而且,太子長大以后,想從康熙那里分權,甚至取代康熙,掌握大清最高權利,但是康熙不讓,于是兩次廢黜太子。

蒼蠅不叮無縫蛋,“嫡長子繼承制”本來就不那么深入人心,康熙廢太子,清朝的皇位繼承又回到了貴族公推制的祖制上,康熙的兒子多,而且個個能力都很強,九子奪嫡就不可避免的發生了。這是康熙兒子多,兒子少的話,康熙的兄弟都有可能爭奪儲君之位。

策士戴鐸是雍正的幕僚,康熙廢太子后,他給雍正寫過一封很長的信,信中就非常清楚的提出,太子虛位,皇子們都有當儲君的權利。這充分說明了,康熙廢太子就是九子奪嫡的導火索。沒有康熙廢太子,奪嫡之爭就不會出現。

假如康熙沒有廢太子,誰挑戰太子地位就干掉誰,那誰還敢爭。

朱元璋可是狠角,他封朱標為太子,他動太子可以,別人誰敢挑戰太子,他不殺人才怪呢!朱元璋沒有廢太子,所以,朱元璋在,就沒有人敢挑戰太子朱標。

感謝您閱讀點贊留言轉發關注!

謝邀。

朱元璋與康熙的兒子數量多且優秀,為何無人挑戰朱標的地位而康熙時卻出現了“九子奪嫡”。我個人覺得,這個問題可以從兩個方面去看。一是明清兩代對嫡長子繼承制的文化傳統所取的態度不同。二是朱元璋與康熙的個人性格不同決定的。下面分別從這兩個方面談談自己的看法。

先從嫡長子繼承制這方面看。嫡長子繼承制是儒家文化對國家權力傳承的要求。但是,儒家文化的中庸追求決定了,任何制度和規定都不是死板不變的,而是在一定的情況下可以變通的。所以立嫡長子,只是一個大體的規則。如果嫡長子不成器的情況下。為了未來大計,也可以立賢。周文王的父親季歷,就是小兒子。因為他能力出眾,有賢德,所以,被他的父親周太王立為繼承人。為了成全父親的心愿。老大和老二跑到吳地去,建立了吳國。季歷就成為周的繼承人。

立賢長遠發展來說,是好的。但也會引起一些負作用。比如吳太伯的出走以及伯夷叔齊的出走,都是立賢的負作用。歷史上著名的刺王僚的故事,本質上也是因為上代希望立賢而造成的。正是因為立賢的負作用比較多,所以,后世一般都采取立嫡長子的規矩。三國時期的曹操對曹丕和曹植都很喜歡,比較起來,更喜歡曹植一些。有了立曹植的打算。可是想到當時的袁紹和劉表因為廢長立幼造成了很大麻煩,所以才堅定不移的立了大兒子。

朱元璋建立明朝之后,趕跑了蒙元統治者。他自己也是以恢復漢家文化正統為已任的。所以,朱元璋對傳統文化的原則非常重視。在繼承人的選擇上,他是嫡長子繼承制的堅定支持者。朱元璋之所以能這樣,與長子朱標比較優秀,比較爭氣,還有很大關系的。朱標出生的時候,朱元璋正在打南京,聽到消息之后,非常高興。當他自立為吳王后,朱標理所當然的也就成了吳王世子。等到朱元璋當上皇帝后,朱標也就順理成章的成了太子。朱標是在戰爭年代中成長起來的,太子的名份已定。則政治系統中的許多方面就都與太子產生了關系。除了有宋濂這樣的大儒給太子當老師之外。明初功臣第一的李善長是太子太師,徐達是是太子太傅,常遇春是太子太保。這些名稱不僅僅是個官位或榮耀,最主要的是,他們本身就被賦予了輔助太子的責任。

立嫡立長的制度,雖然避免了一些問題,但也會產生出另一些問題來。也就是說,當所立的嫡或長,能力和道德上有問題的時候,同樣會對國家帶來災難性的后果。明朝萬歷時的立儲之爭以及產生的后果,都是證明。清朝是蒙族人建立的政權,雖然王朝建立之后,也是以儒家文化做為統治的根基,但是吸取歷史教訓是無可非議的。因此,在立嫡立賢的問題上,清朝最終選擇了立賢的做法。清朝的這種選擇雖有吸取明代歷史教訓的原因,還有一個重要因素是他們出身邊疆少數民族,所受儒家文化的影響遠不如中原漢族之深,對文化傳統采取了一種合則用,不合則棄的態度。

滿清少數民族能夠崛起,不是因為遵守儒家規矩,而是遵守叢林法則,能者為王。努爾哈赤是這樣,皇太極也是這樣。歷來繼位憑本事,不一定憑嫡長子身份。王朝建立后,儒家法則對政治的影響越來越大。到順治康熙時代,儒家文化重新獲得主導地位。康熙本來也是按嫡長子繼承制的規矩來立太子的。在康熙的兒子中,胤礽雖然不是老大。但是他的母親是正宗的皇后。他其實是正經的嫡長子。胤礽能當三四十年的太子,足以證明這時的康熙還是想立嫡長子的。但是,隨著時間的推移。胤礽和康熙之間出現了矛盾。導致太子的被廢。雖然被廢了,但康熙的心中,還是希望事情能有個圓滿的解決。如果胤礽能夠改正錯誤,還可以再給他機會。這就是胤礽二次廢立的原因。這個情節,電視劇《康熙大帝》中有表現。康熙之所以這樣糾結,就是因為立嫡長的這個大原則放在這兒。康熙不愿意打破。還是想按規矩來。但是,復立后的胤礽依然讓康熙失望。康熙覺得,不能讓這樣一個人來統治大清王朝。于是,康熙決定打破嫡長子繼承的規矩,廢掉太子。因為嫡長子繼承的規矩被打破了,其它的兒子個個都有了希望,于是,爭斗就開始了,就有了“九王奪嫡”。

清代廢除嫡長子繼承制,在立長和立賢之間選擇了立賢的制度,這是王朝繼承制度的一個重大變化。既然是立賢,自然會引起皇子之間的明爭暗斗。與嫡長不同的是,嫡長是天然的。沒有辦法爭,而賢是德與能的綜合表現,所以,為了爭奪太子之位,各皇子之間,必然產生明爭暗斗,甚至于刀光劍影,生死相搏。九王奪嫡,很好的詮釋了這種情況。為了爭位自相殘殺這樣的劇本,在歷史上已經層出不窮了。大清朝既然選擇了競爭爭立賢的立儲方式。就要想辦法避免這種萁豆相煎的人間慘劇。于是,在雍正時期,正式確立了秘密立儲的方式。

上面是從歷史文化的角度上對此問題的解析。另一方面,從朱元璋與康熙的不同性格上也可以看出對這個問題的影響。朱元璋和康熙都可以稱為圣君明主,這大約不會有人否認。但是,朱元璋與康熙有個很大的不同,他是被稱為“雄猜之主”的,歷史上同獲此號的還有劉邦。康熙固然也是雄才大略之人,但他還有仁慈柔軟的一面。因此,到了晚年,對下過于寬厚,形成很多問題,到雍正朝才用霹靂手段解決了,最終形成康乾盛世的局面。朱元璋除了雄才大略之外,還是一位猜疑的君主。他老是懷疑自己死后,這些跟著自己打天下的驕兵悍將們會對自己的后代不利。于是,要想盡辦法,把他們全部除掉。歷史上殺功臣最有名的兩個皇帝,一個朱元璋,另一個就是漢劉邦。朱元璋連跟自己打天下的兄弟都可以毫不手軟的殺掉,可見其心有多剛,多硬。說到中國歷史上明君為人之霸道,朱元璋說第二,沒人敢說第一。凡是違背他心意的人,基本上,都被他殺絕了。

這樣一個朱元璋,當他用心輔助自己的兒子朱標時,試想誰敢與之做對?前文已經說了,當朱標被立為太子后,不但有了宋濂這樣的老師,大明朝開國功臣中排名前三的李善長、徐達、常遇春,都是太子的師傅。有了這些人的助力,其它人還敢有非份之想嗎?

朱標雖然很優秀,但是他的性格和朱元璋有很大不同。朱元璋殺伐決斷,手辣心狠,朱標比較仁慈。朱標經常也會有和朱元璋意見不一致的時候。這時,朱元璋的處理我覺得比康熙要好一些。他會盡力維護朱標的形象和地位。朱元璋是個非常嚴歷的人,他對下屬要求很嚴,對孩子的要求當然也很嚴。連他自己都處處維護朱標的地位。其它人如果敢觸犯朱標,他是決不會允許的。實際上,在朱標為太子的時候。其它人也沒有能力對抗太子。明朝建立的時候,朱標立為太子時,是十歲。其它的兄弟,年紀都比他小。到洪武十年,朱標二十歲了。地位早已穩固,而其它兄弟就更不能的撼動他的地位了。相反,其它兄弟常常也會犯錯誤。這時,做為大哥的朱標常常出面維護自己的弟弟。這樣,地位就更加穩固了。

朱元璋在洪武十三年,除掉胡維庸,在洪武二十三年除掉李善長。經過這兩個案子,開國功臣們已經收拾掉大半了。徐達在洪武十八年已經去世。常遇春更是在洪武二年就死了。這時候,大明朝最能打的將軍就數藍玉了。朱標的正妻是常遇春的女兒,而藍玉是常遇春的小舅子。因為有了這層親戚關系,藍玉與朱標的關系很不錯,他對朱標也是忠心耿耿的。朱元璋本來就是打算讓藍玉保朱標當皇帝的。上有朱元璋護著,外有藍玉保駕,再加上朱標能力不凡,深得人心。其它兄弟怎么和他爭?但是,天不遂人愿。洪武二十五年,朱標去世。這讓朱元璋的一切謀劃都變得沒有意義。但是,朱元璋還是沒有打破嫡長子繼承的慣例。也或許對朱標的印象太好了,愛烏及屋,朱元越過兒子,直接立了朱標的兒子朱允文為皇太孫,做為自己的接班人。

朱標死了,形勢不一樣了。原來留下來輔佐朱標的藍玉就不可靠了。朱允文不是常遇春的女兒所生,常遇春的女兒生的老大沒養活,才讓朱允文成了老大,并當上皇太孫。藍玉可以盡忠朱標,卻未必會聽命于小孩子朱允文。因此,在朱標去世之后第三年后的洪武二十八年,朱元璋又整出一個“藍玉案”。把藍玉以及他手下的十多位候伯級的武將全部收拾了。這樣,他的孫子上臺后就安全了。誰知人算不如天算,藍玉被收拾后。以后來爭他孫子位置的正是他自己的兒子燕王朱棣。如果當初藍玉不被殺,他會不會反朱允文不太清楚,但是,朱棣論打仗肯定打不過藍玉。不過,歷史不能假設。

關于康熙的兒子出現“九王奪嫡”的情況,電視劇《康熙大帝》已經表現的挺詳細了。這里也就不多談了。歸到這個問題上來,朱標地位的穩固來自于朱元璋堅定不移的支持。而胤礽的太子之位面臨著兄弟的爭奪,主因是康熙想換太子。既然大家都年富力強,能力出眾,為什么不爭取一下呢?

總之,立嫡長也好,立賢也好。這是人類政治史上的一個重大問題,不可能一下子就解決的完美無缺。朱明王朝堅持了立嫡立長的原則。但嫡長制之下,可能是一個無德無能的人上臺。這就會引起其它人覬覦皇位之意。所以,朱元璋的后代們出來搶皇位的也不算少,雖然沒有體現在針對太子朱標這兒,這種搶奪并不少見。危害也不少。朱棣雖然沒有和哥哥朱標爭,但卻搶了侄子的位置。朱棣死后,漢王朱高煦起兵造反,以及武宗時寧王朱宸濠的叛亂,都是出來搶皇位的。比起康熙兒子們在朝廷內的你爭我奪。戰爭對社會的破壞顯然更大。從這點上來看,在選拔接班人的事情上,清朝做的更好一點。但從明末開始,權力在家族內傳承的君主專制體制,已經到了物極必返的狀態了。無明是明朝的立長還是清朝的立賢,都已經沒有意義了。因為一個領導人的選擇,必須是全體人民中最優秀的。只在特定家族少數幾個人中選,怎么可能選出最優秀的呢?