不會。因為薩爾滸大戰,遠不是簡單的軍事問題…

薩爾滸大戰,是努爾哈赤把萬歷給打哭了的一場戰爭。當時20萬明軍,兵分四路,結果被努爾哈赤的6萬八旗兵打得丟盔棄甲,從此明朝一蹶不振,而后金越來越強大。

那么如果明朝沒有兵分四路,是不是就能戰勝努爾哈赤的八旗兵呢?真不好意思,管你幾路來,他自一路去,明軍依舊不是努爾哈赤的對手。因為薩爾滸大戰,遠不是簡單的軍事問題。

一、努爾哈赤VS萬歷,基本是完勝狀態。

1.、勵精圖治的努爾哈赤。

努爾哈赤可憐啊,他出生于建州女真,可是25歲的時候,他的父親塔克世和爺爺覺昌安都被明軍給殺了。結果明朝為了彌補努爾哈赤,送了他30匹馬,給了他龍虎將軍這么一個虛職就了事了。

從此以后,努爾哈赤便以13副鎧甲起家,開始了自己的復仇之旅。剛起家的時候,努爾哈赤身邊只有幾十個人,憑借自身的努力,他完成了建州女真的大一統。

隨后他又開始對外征戰,陸續征服了海西女真和東海女真的大部分地盤。為了形成強有力的政治集團,努爾哈赤從金國的猛安謀克制度中得到靈感,創建了八旗制度。

八旗兵馬出則為兵,負責攻城略地,入則為民,負責農業生產,共計6萬人的建制。在遇到袁崇煥之前,八旗兵和明朝的戰爭,從來沒有打過一次敗仗,這就是努爾哈赤的可怕之處。等到萬歷四十四年,努爾哈赤58歲建立了后金汗國,號稱天命汗。

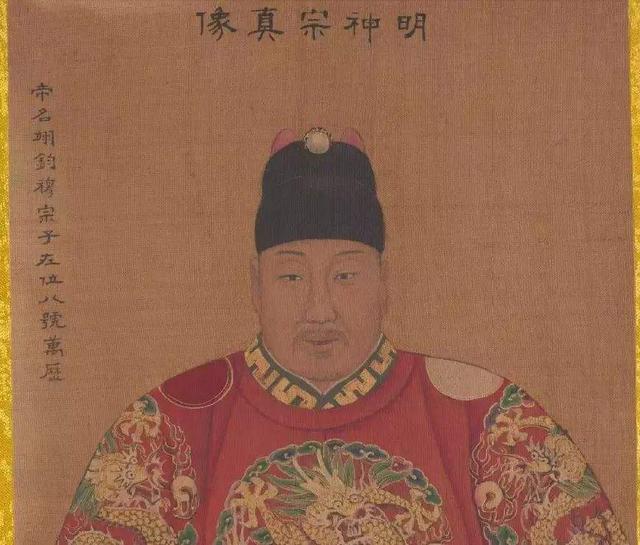

2、數十年不上朝的萬歷。

當努爾哈赤在努力創業的時候,反觀萬歷皇帝在干啥?張居正改革10年,給萬歷留下了一個不錯的底子,可是萬歷在干嘛呢?他為了立皇太子的事情,居然一口30年不上朝。

他想要立福王朱常洵,結果大臣們堅持立長的原則,要求立長子朱常洛為太子。結果僵持不下以后,萬歷索性不郊、不廟、不朝、不見、不批、不講,長達30年之久。

這么一來朝堂之中,黨派林立,沒有皇帝做主,各派系的人便開始互相爭斗,誰也不服誰。內閣大臣十幾年看不到皇帝一面,這是很正常的事情。

那么萬歷在干嘛呢?他不像自己的爺爺嘉靖那樣躲在后宮修仙,而是選擇想各種辦法給自己斂財,他居然是個小財迷!

他把張居正、馮保的家給抄了,錢都落進了他自己的口袋,而不是進國庫。此后又設立了礦監、稅監,讓他們帶民間各種剝削掠奪。

一個是志得意滿,努力開創基業。一個是頹廢不朝,努力斂財滿足私欲。你覺得這兩位君主較量的時候,誰能獲勝呢?后金在走上坡路,而明朝顯然在走下坡路,而且快到山腳下了,你覺得薩爾滸大戰明朝能贏嗎?

二、萬歷三大征,導致明軍精銳損失殆盡。

萬歷最出名的事情,自然就是萬歷三大征。這三大征打出了明朝強大的軍事實力和經濟實力,從中也可以看得出,張居正的改革卓有成效,要不沒實力連續打這三大戰爭。

- 第一大征,寧夏的哱拜和哱承恩父子發動叛亂,李如松作為總兵帶兵平叛,這一戰的確很順利,但是我認為跟后面兩大征完全不是一個等量級的。

- 第二大征,也就是著名的抗倭援朝了。當時日本的豐臣秀吉一統日本以后,便帶兵入侵朝鮮,朝鮮國王果斷向明朝求援。雙方打了7年多時間,明朝精銳損失6萬多人,倭軍損失10萬人。要不是豐臣秀吉去世的話,后果還真不敢想象。

- 第三大征,楊應龍在播州發動叛變。這事兒持續了足足11年時間,萬歷收拾完朝鮮的事情以后,立刻出手平定播州。這件事影響深遠,從政治、經濟、文化方面,徹底改變了西南地區的局勢。但是同時對明朝的打擊也是非常大的。

抗倭援朝以后,萬歷立刻又讓人平叛播州,這事兒我不知道萬歷是咋想的。抗倭援朝打得十分慘,李如松差點就報銷了,明朝精銳損失大半,壓根無法在短時間內支撐起另外一場戰爭。

可是萬歷偏偏不信邪,又讓他們組織20萬大軍遠赴貴州,打響了播州之戰。這支部隊中,很大一部分都是從東北那地方調來的,所以說這就給努爾哈赤鉆了空子。

近歲寧夏用兵,費百八十余萬;朝鮮之役,七百八十余萬;播州之役,二百余萬。---《明史》

而三大戰役過后,明朝的經濟損失巨大,收上來的稅壓根就無法跟開銷持平,每年都有嚴重的虧空。無奈之下朝廷只好增加稅賦,打響播州之戰時,明朝的稅收比例比20年前提到了四成。

所以說明朝的損失是相當巨大的,據統計,寧夏之戰,明軍傷亡5萬,抗倭援朝,明軍傷亡6萬,播州之戰,明軍傷亡5萬。精銳老兵都被打光了。在這種情況下,你還要兵分四路跟努爾哈赤較量,這不是找死嗎?

三、八旗兵全是精銳,而明朝沒多少精銳了。

從萬歷三大征結束,到薩爾滸之戰打響,只有不到20年的時間。這期間正是萬歷怠政的關鍵時刻。明朝本來就一蹶不振,萬歷還不思進取,那他們的軍隊戰斗力自然不敢恭維。

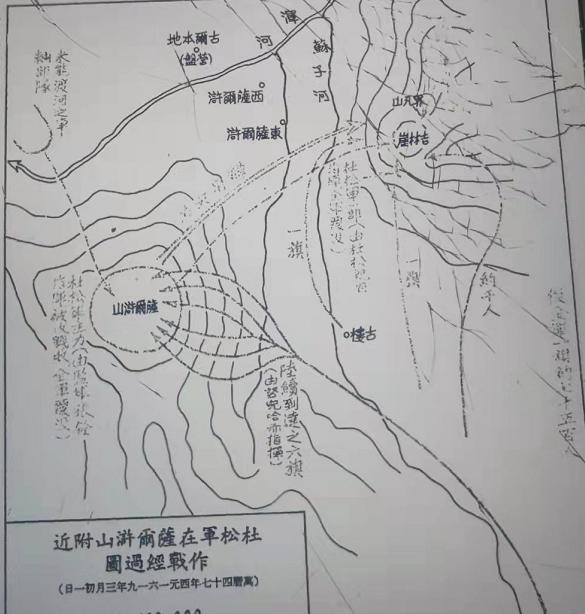

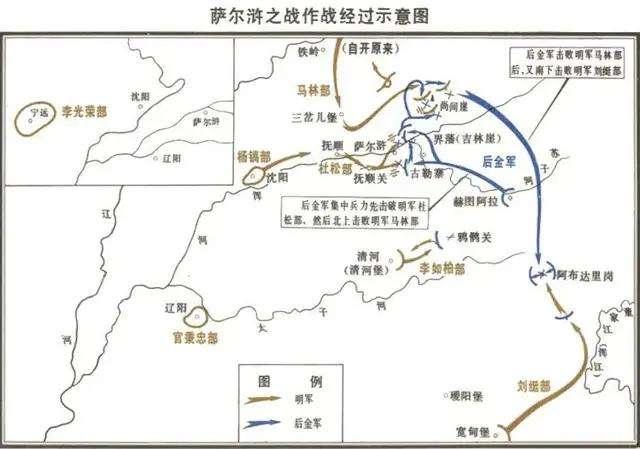

所以當時萬歷派遣20萬大軍,兵分四路,出兵撫順關、鴉鶻關、三岔口、寬奠口,把本就沒什么戰斗力的部隊一分再分,壓根就沒有取勝的可能。

如果他們合兵一處呢?我認為依舊沒有可能戰爭八旗兵。因為八旗兵這6萬人,是多年大戰磨練出來的精銳部隊,這是明軍沒法比的。

明軍這20萬大軍中,熟悉戰爭的能有2萬人就很不錯了!哪怕全都集中在一起,其實其他人也只是看熱鬧,真正投入戰斗的人不會多。一旦有實力的老兵被擊潰了,后面那些新兵蛋子全都會跑路。

這就跟后來的松錦大戰有的一比,明朝出兵13萬,本來是合兵一處的。結果皇太極把前后路一堵上,他們立刻就內亂了,不戰自潰敗,互相踐踏而亡的人不計其數。

總結:萬歷是真的哭了。

可以說,從來沒有哪個朝代,真正同時經歷過萬歷三大征,還要再來一場薩爾滸大戰。這就是不少人為萬歷叫屈的原因,甚至有人覺得萬歷是個明君。

其實之所以明朝能扛得住萬歷三大征,主要功勞不在萬歷這兒,而是在張居正那兒。沒有張居正的改革,明朝的經濟早就垮了,沒有經濟做保證,壓根就打不贏任何一場戰爭。

三大征以后,萬歷還挺自豪的,畢竟在他手里展現出了明朝的軍事水平。可是他萬萬沒想到,在他快要去世之前,卻在薩爾滸之戰中,被努爾哈赤打得一敗涂地。他不免也為此流下了眼淚,含恨而終。

參考資料:《明史》

現在看以前的戰爭結果,那么我們說集中兵力對明軍更為有利,這是肯定的。

如何分析得出這個結論呢?首先個人認為,從戰略的企圖上,我們從兩點考慮入手。明朝大軍此次出動是:1)準備速戰速決。2)持久戰。

1)速戰速決的考慮。此時明朝軍隊其實已不具備絕對的實力,對敵具有壓倒性力量。如果對手采取游擊戰術,避實擊虛。那么明朝軍隊很難在短時間之內,殲滅其主力。那么就面臨一個問題,是撤還是打?很有可能的情況就是占領敵一兩座城池。那么面臨的問題來了,如何處理敵賴以生存的根據地和休養生息的基地,這是交給大明統帥每一個人值得深思的問題,雖然戰爭的目的是削弱敵人力量,保護自身安全。但如何動作,還關系到民生問題,這里不做回答。

2)持久戰。持久戰以優勢或機動兵力,擊潰或迫使敵主力退卻,以達到我方占領地理資源及城池為目的,穩扎穩打,步步為贏,這是比較好的發展方向,這里面臨一個如何管理好既得領土和當地民生政治工作的持續進行問題。但是如果戰事犬牙交錯,戰斗反復進行,則必定對我方極為不利,因為我方遠道而來,天時,地利,人和皆不占。所以考慮這個問題,最終核心是戰還是退,則比較難以定奪。后續人員補充,軍隊后勤,內部政治民生環境都需要考慮。所以應用龐大軍力進行持久戰,對我方不是明智之舉。可以考慮持續保留少量有效的精銳的游擊,偵查部隊給敵人根據地以不斷的騷擾和削弱敵戰斗力量為目的,以迫使敵人不能有效組織威脅我大后方的動作。以保我方大后方安全生產,建設勝利進行。

薩爾滸之戰,明軍動作遲緩,不能互相聲援,各存保存實力的心。

努爾哈赤正好利用了明軍這個弱點采用了不管你幾路來我只一路去,對明軍實各個擊破的戰術。

如果明軍將領能夠動作迅速互相馳援,憑20萬人馬努爾哈赤勝算不大,也許就把努爾哈赤的后金政權瓦解了。

但是歷史沒有如果,只有贏家,這也是天意。

打仗是沒有如果的。是要經過謀劃用兵布局,探明雙方的力量對比。反敗為勝的,往往是在戰場上捕捉到有利的戰機。

歷史是沒有改寫的,更沒有如果。內憂外患,貪心失德,李自成的內戰,努爾哈赤的外戰,使之無法招架,氣數已盡。如果薩爾滸之戰明朝集中進攻,其結果也是一樣的。兵勇士氣大打折扣,勇猛鋼強取而代之。治國靠智,打仗靠勇,可用人才取優,天時地利靠運,幾度不利,功成不就,其結果不變!只有國富民強,冶軍有方,強大了,才可怕!

也許打得贏 但是即使贏了這場戰爭也未必能挽救明朝的命運 這個一時期明朝 既要放清軍進攻 又要鎮壓李自成張獻忠的農民起義 明朝要維護統治 根本的是要有足夠的財力和軍力

應該說此戰并非制定分兵去打才敗的,原定是各路援兵集齊到后金都城外才決戰的。即使分兵合擊也合兵法,何況是想集齊兵力以多勝少的決戰。那真實地慘敗其因何在?兩點即明:一,雙方士氣落差大。努爾哈赫當時正統一了女真各部,也打敗不服的最后一部葉赫氏(慈禧祖族),且已奪下明守的撫順,遼陽等多城,對明遼東經略楊鎬所駐沈陽已形成"農村包圍城市`″。其士氣正旺。反觀明雖經張居正名相治理達中后期盛世,但萬歷帝神宗反其道,在張逝后反而不上朝了,兵將也多不備訓,久不戰而懶散低落。二,外行指揮內行,擇其敗數。夲來從山海關及遼東半島及鴨綠江調的援軍,遼東經略揚鎬為揚仁義王師體面,向奴爾哈赫公開送信下戰書,言三月初二決戰。提前近一月告之,而將領杜松,劉庭(時各領六萬大軍)獻策:眼下大雪,應推遲行動,且路遠不熟,應偵探把握再進,不然,不熟敵情還易迷困于途中。哪知揚鎬卻高懸"尚方寶劍"不允。這樣,對方大有時間差,通過探馬及降將,掌握明軍四路動向,才先后集優兵圍殲,大獲全勝。

薩爾滸之戰,努爾哈赤“任爾幾路來,我只一路去”,將分進合擊的明軍各個擊破。

因此,許多朋友認為:是不是如果明軍合兵一處,就不會失敗了呢?

其實,歷史哪里有這么多如果。以明軍的組織、協調能力,無論是分進合擊還是集中進攻,其結局都不會太太大不同。

反正都是要分兵的

回顧此戰,我們會發現:薩爾滸之戰中,不單是統帥在戰略上分兵,各將在實際作戰中也將本已分散的兵力一分再分。

努爾哈赤首先打擊的對象是杜松。

沒啥改變。明軍就不該跟努爾哈赤決戰。

分兵四路,僅僅是明軍在薩爾滸之戰慘敗的諸多原因之一。

大背景方面,明朝承平日久,政治腐敗、軍備松懈,而后金則處于蓬勃上升期;

戰略層面,明朝當權者對敵我雙方態勢、實力對比產生誤判,采取了錯誤的對策;

具體戰術層面,明軍統帥水平糟糕,一將無能、害死三軍。

先說大背景。努爾哈赤的崛起,是明朝后期證據腐敗的副產品之一。

女真原本分為三部:建州女真、海西女真和東海女真。其中,東海女真主要活動區遠在黑龍江以北,開化程度較低,也稱“野人女真”。

而建州、海西二部則南遷與漢地毗鄰,由此在經濟、技術、文化方面有了較大的成長,當然了,軍事力量也水漲船高。對于他們,明朝采取的是兩手政策:

一方面,以女真治女真,籠絡各部酋長,封以官職、賜以官印。同時開通互市,提高其經濟依賴性;

另一方面,實行殘酷的“分其枝、離其勢”的分化打擊戰略,誰強揍誰。如公元1575年,遼東總兵李成梁誘殺了建州右衛首領王杲,其后煽動女真內部矛盾,讓其“骨肉相殘、強凌弱、眾暴寡”。

到了萬歷后期,隨著明神宗“怠于朝政、勇于斂財”,明王朝政治日漸腐敗,放松了對邊境地區的管控,努爾哈赤乘勢崛起。

從公元1583年起,原本為李成梁部下的努爾哈赤開始了對女真各部的統一。對于明王朝,他則擺出了恭順、服從的姿態,甚至多次親自趕到北京朝貢,由此成功讓萬歷放松了對他的警惕。

到了公元1588年,努爾哈赤統一建州女真后,明朝仍認為他“忠順學好,看邊效力”;1589-1591年,還兩次對其加官進爵,升職為左都督;公元1595年(萬歷23年),又將其提拔為龍虎將軍。

直到公元1613年(萬歷41年),努爾哈赤幾乎滅掉海西女真后,明朝廷才發現問題的嚴重性,轉而支持僅存的葉赫部,協助其多次擊退努爾哈赤的進攻。于是,在公元1618年,努爾哈赤正式撕破臉,以“七大恨”告天誓師,公然對明朝宣戰。

面對這種局面,明朝廷對形勢卻產生了嚴重戰略誤判。

當時的明朝是什么一副面貌?萬歷三大征后,國家財力大損,各處府庫的物資、白銀儲備銳減;而萬歷皇帝則志得意滿,荒廢朝政,朝廷黨爭紛起、極度黑暗。政治的不堪也蔓延到軍隊中,當時的九邊重鎮糧餉匱乏嚴重,而軍官卻虛報戰功、盤剝士兵、克扣軍餉,軍隊的裝備訓練水平急劇下降,戰斗力堪憂。

反觀努爾哈赤,則銳意進取、建樹甚多。尤其在政權組織方面,他首先以建立起以300人為一“牛錄”的新型軍事組織;隨著實力的擴張,他又建立了紅、白、黃、藍四旗,公元1615年擴張為八旗。這是一種兵民合一的社會組織形式,出則備戰、入則務農,原本松散的女真各部被打造為全民皆兵的戰爭機器,侵略性、戰斗力極為強悍。

因此,在蒸蒸日上、龍精虎猛的后金軍面前,當時的明軍在質量上處于下風。

公元1618年發布七大恨誓師后,努爾哈赤兵分兩路,在遼東攻略了明朝的500多處城堡,“所得人畜30萬”,遼東總兵張承胤率領1萬多兵馬前去迎戰,結果全軍覆沒。

消息傳來,明朝廷“舉朝震駭”。當年九月,努爾哈赤割掉一個漢民的耳朵,讓其帶信給明朝官員,信中寫道:“如果覺得我理虧,可以約定時間決戰;如果覺得我的所作所為有道理,那就速速獻上金帛息事寧人!”

萬歷皇帝怒不可遏,下旨命令兵部尚書楊鎬為遼東經略,從山東、福建、浙江、四川、陜西等地增調軍隊趕赴遼東。經過半年的準備,萬歷無視明軍在軍備、訓練、后勤糧草多方面的不足,急不可耐地催促楊鎬進攻,薩爾滸之戰隨之爆發。

很顯然,努爾哈赤故意用了激將法,而要面子的萬歷帝果然著了道。

后金雖勢頭兇猛,但在明朝面前仍舊是個邊陲的部落,即使當時的明朝已經走上下坡路。對于當時勢力僅局限于女真大部、只是軍力強盛的努爾哈赤,明朝廷的最合理方案,就是聯合葉赫部、朝鮮以及蒙古等周邊附屬力量,以軍事、經濟的雙重手段持續削弱、壓制后金。而不應以己之短、攻敵之強,急切地發動主力決戰。舉個淺顯的例子:面對一個小混混的挑釁,黑社會大哥怎能輕易親自動手?

當時的明軍的備戰情況有多糟糕?舉個例子,即可管窺一斑。薩爾滸之戰后,徐光啟在《徐氏庖言》中記載:“杜松矢集其首,潘宗顏矢中其背。”西路軍統帥杜松都沒靠譜的頭盔,普通士兵跟光膀子有何區別?

而在具體戰術層面,明軍就更糟糕了,雙方的指揮者完全不是一個層次。

對于薩爾滸之戰時明軍的兵力情況,史書中莫衷一是,有說24萬的,《明史·楊鎬列傳》寫的是47萬。關于明軍的總損失,各類史料非常一致,即戰死的士兵約4.5萬、將官300多。

問題來了,如果明軍真的有數十萬之眾,為什么西、東、北三支都幾乎全軍覆沒的情況下,損失僅有4.5萬?難道其他十幾萬都被俘虜了?

《三朝遼事實錄》里提到,參戰的明軍約88550人,加上1萬多朝鮮軍,總數約10萬多。而當時的努爾哈赤有多少兵力呢?

在圍攻杜松的西路軍時,努爾哈赤派代善、皇太極增援正在被杜松(此時僅帶著1萬精銳)攻打的屆凡城,他自己則親率4.5萬人馬進攻駐扎在薩爾滸的2萬西路軍主力。就算他在其他沒有安排一兵一卒,當時的后金參戰部隊也超過了6萬人。

由此可見,明軍并沒有占據絕對兵力優勢,如此情況卻又兵分四路,只有一種合理的原因:楊鎬等明將并不了解后金的真實情況,情報工作非常糟糕。

但努爾哈赤的情報工作卻堪稱完美。楊鎬剛剛與眾將合計出行軍方案,努爾哈赤就已經掌握了詳細的部署,把每路明軍的行軍路線、將領情況、具體兵力摸得一清二楚,得以敲定有條不紊、各個擊破的對策。

在3萬西路軍被全殲后,北路軍第二天也被擊潰。對于這些情況,東路的劉綎竟然全然不知,按計劃前進。隨后努爾哈赤讓明軍俘虜帶著杜松的令箭誆騙劉綎,聲稱西路軍已獲勝,讓東路軍急速前進。劉綎信以為真、輕裝急進,結果掉進了努爾哈赤的口袋,全軍覆沒。

各路明軍之所以如此脫節,與總指揮楊鎬留在沈陽、遠離前線不無關系。但最關鍵的是,雙方的情報能力差得太遠,相對于仿佛開了上帝視角的努爾哈赤,楊鎬仿佛是盲人摸象。如此打仗,焉能不敗?

其實對于明朝而言,薩爾滸之敗并不是末日,畢竟搜死的駱駝比馬大。要命的地方在于,其后的明朝仍沉迷于內訌,三大案、黨爭、閹黨篡權上演得如火如荼,政治斗爭干預遼東戰局的情況屢屢發生,縱有孫承宗、熊廷弼、袁崇煥等等軍事人才,也架不住豬隊友不斷拆臺。后金的崛起,像極了一場意外。