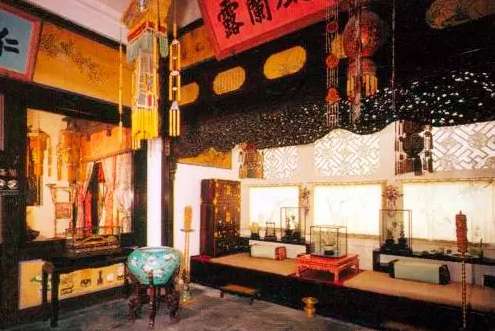

導讀:故宮,建于明朝,是中國建筑史上最具有代表性的古建筑。在古代科技不發達的情況下,故宮里的巨石是如何搬運的?今天本文就為您揭開這個謎團! 目前,科學家最新研究揭曉了建造北京故宮的巨石是如何搬運70公里的,15世紀中國明代工人利用道路冰面潑水作為潤滑劑,有效地實現巨石搬運。 網絡配圖 北京故宮始建于1406年,當時的工人僅使用人造路徑成功地將100多噸巨石從70公里之外的采礦場搬運至故宮,600年之后,工程師最新研究發現,多口水井和冰凍道路可以在道路上滑動,是最有效的搬運方法。 北京大學和美國普林斯頓大學的專家認為,工人在人造路徑上每隔500米挖掘小型水井,便于冬季抽取井水傾倒在冰面上,起到潤滑劑的作用。 工程師評估稱,移動巨石將產生大量的摩擦力,中國明代工人利用了不同搬運方法,其中包括使用滾木,工人曾利用該方法移動大量原石制造古代石碑。但是他們計算顯示,在冰面上滑動巨石,并傾倒水起到潤滑,是最有效的搬運方法。 網絡配圖 研究小組指出,600年前中國北京的冬季氣溫較低,足以在道路上結成冰,但是寒冰并不能成為水和木制雪撬底部之間的良好潤滑層,尤其是在冰層道路表面搬運巨石。他們認為,在冰層上傾倒足夠的熱水,將使冰面保持液態水,并幫助工人很容易在道路上滑動雪橇。 工程師計算顯示,不使用熱水,一塊重123噸、9.3米長的巨石需要338人搬運,但是使用熱水潤滑冰面道路,僅需要46人便能將同樣重量的巨石移動。這項研究報告發表在最新出版的《美國國家科學院院刊》上,他們指出原木在道路上滾動的摩擦系數為0.2-0.4,然而使用冰水滑動方法,摩擦系數僅為0.02。 網絡配圖 由此可見,古時候為建造北京故宮,巨石搬運之謎就不難揭開了,當時聰明的明代工人在冬季冰面上搬運巨石,并在冰面上傾倒熱水形成液態水,起到潤滑劑的作用。對于古人的聰明才智,不得不佩服!

冰的來歷和起源及歷史?

《燕京歲時記·頒冰》:“京師自暑伏日起至立秋止,各衙門例有賜冰。屆時由工部頒給冰票,自行領取,多寡不同,各有等差。” 賣冰 傳統商貿習俗。舊時無制冰設備。

人體藝術為什么不能大眾化?是它的文化內涵不夠深嗎?

人體藝術在國外,尤其西方國家非常大眾化,已經變成人們生活的一部分,人們無時不刻享受著這些作品的熏陶和影響。像世界三大人體雕塑,古希臘的《斷臂的維納斯》。

有什么影視好看的,大家推薦一下,謝謝?

推薦一部溫暖治愈的電視劇《以家人之名》,這部劇是講的是兩個破碎的家庭,一起搭伙過日子的故事。 李家溫暖可愛活潑的李海潮和李尖尖父女,妻子媽媽在生二胎時。

摩擦學到底是什么?

其實,我國古代早已出現關于摩擦學的應用。 明代人們在運輸巨石的過程中就已經認識到,在低速重載情況下,滑動摩擦方式比滾動摩擦方式更為安全可靠。 故宮巨石。

下雪了古代故宮在干嘛?

仆役們掃雪除冰干苦力,貴人們烤火溜冰聊家常。 "冬月冰堅,以平板作床狀,下用二足裹以鐵,一人引繩,名'冰床',亦曰'拖床'。又嘗于冰上弄球擲彩為冰嬉。"這就。

緬甸800噸重的佛像,百年前是如何用一萬多人運進來的?

道路平整后,就可以推動或絞動佛像前進了,就象放在車輪上。 把佛像底座下的土依次掏空,插入直徑一致的圓木,然后把所有的土全部掏空,把前方道路平整后,就可以。

有些被誤傳了千年的成語,你知道哪些?

十四個被誤用千年的成語 來源:亂翻書的清風 朝三暮四 “宋有狙公【養獼猴】者,愛狙,養之成群,能解狙之意。狙亦得公之心。損【節省下】其家口【口糧】,充狙。 現。

故宮水缸的水為何600多年不結冰?

北京的冬天十分寒冷,水面都會結冰,冰面非常厚,人都可以在上面玩耍,按理說故宮的水缸也應該結層厚厚的冰,但是,故宮的水缸并沒有結冰,因為到了冬天它們會穿。

古代夏天有冰塊嗎?古人在夏天是怎樣保存和使用冰塊消暑的?

凌陰、冰鑒、石臺、冰廚,公子想體驗哪個先?冰鎮酒醴、清涼瓜果、冰爽點心、冷藏肉脯,想嘗哪個先?冷飲和冰淇淋也有滴。 早在西周的夏天,古人就用冰塊解暑,。 所。