痛點,簡單地說,就是用戶必須要及時去解決的問題,有一種強烈的緊迫感。如果不解決,就會給他們帶來生理上的痛苦和心理上的苦惱。

痛點對應的往往是消費者衣食住行上的需求。餓了要吃飯,困了要睡覺,冷了要買衣服,生病了要去醫院。

有人認為,痛點的本質是用戶的剛性需求,即未被滿足的剛性需求。

其實也不全對。所謂剛性需求,是指商品供求關系中受價格影響較小的需求。這些商品包括日常生活用品、家用耐耗品等。比如,人人都要呼吸空氣,人人都要喝水,人人都要吃飯,人人都需要住房睡覺,這些都是剛性需求。

痛點顯然不能簡單等同于剛性需求。舉個簡單的例子,女性肥胖、成年男性矮小,這些情形無疑會讓當事人非常痛苦,是他們的痛點所在。但這些痛點并不意味著他們就一定要去減肥,就一定要去增高。換句話說,這些痛點本身并不是他們的剛性需求,充其量只是一種潛在需求。

對于企業而言,痛點意味著商機,意味著「藍海」。用戶打車難,于是「滴滴打車」出現了;用戶酒桌上想喝酒又怕酒駕,于是代駕出現了;消費者想吃飯,不想做,也懶得出去吃,于是各種外賣應運而生。

如果說痛點對應的是消費者必須要盡快解決的問題,那么癢點就是消費者心目中「想要」解決的問題,「想要」得到的商品,「想要」享受的服務。

當然,并非一定要得到,但他們一旦聽說、看到這樣的產品和服務,心里就癢癢,就特別感興趣,特別向往,渴望擁有,渴望去享用。

比如,如今手機成了一種必需品,每個人都能買得起手機,但不是每個消費者都有能力購買蘋果手機。但他們也十分渴望擁有一部蘋果手機,一想起那一流的工業設計,一看到那賞心悅目的外觀,一體會那超酷的用戶體驗,甚至一感知蘋果的品牌,心中就激動萬分。哪怕省吃儉用幾個月,哪怕去賣腎,也要換取一部蘋果手機。

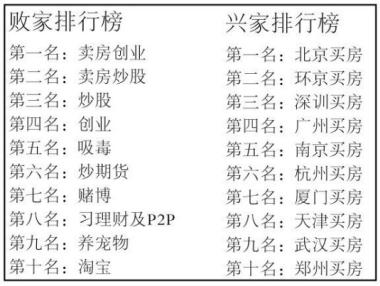

再如,面對瘋漲的房價,面對徘徊不決等待降價的購房者,一些房地產營銷公司給出了這樣的對比(見圖 1)。

圖 1 敗家、興家排行榜

住房是剛需,房價買漲不買跌。再不買,你就是敗家,這種營銷措施就是在給用戶撓癢。

人們常說不痛不癢沒感覺,營銷也是一樣的道理。如果不能抓住用戶的痛點,給他們止痛,也不能撓中他們的癢點,滿足他們心中欲望的話,就很難讓他們產生購買的沖動,更難以付諸購買行動。

興奮點即產品的差異化賣點,是產品超出用戶期望的增加價值,簡單地說,就是和同類產品相比,你的產品所體現的差異化特色。只要將這些差異化特色、增加值呈現出來,一下子就能抓住用戶的興奮點,讓他們熱血沸騰,迫不及待地去購買。

某蛋糕店,只要店家掛出「買一斤送半斤」的紅色條幅,外面的消費者就會排起長長的隊伍。不促銷的情況下,則鮮見有人排隊等候購買。

我猜測,很多人甚至都忽略了商品單價的變化,而只是簡單被「買一斤送半斤」的促銷信息所吸引。

有便宜,不占白不占!

這是大眾的一種消費心態,是用戶希望「少花錢多辦事」這一消費觀的外在表現,是對性價比的永無止境的追求。消費者認為性價比越高越好,商家提供的產品和服務最好是免費的,不需要自己掏腰包。

蛋糕店老板非常聰明,他們的營銷策略恰恰是刺激了消費者的興奮點。

痛點、癢點、興奮點是任何一個商業模式的根本立足點,是一切營銷活動的誘因,是一切成功產品的商業基因,缺少任何一點,就很難成功。

抓痛點,撓癢點,放大興奮點,就成了新常態下企業營銷工作需要解決的核心問題。

準確地找到用戶的痛點、癢點和興奮點,需要做好以下幾項工作:

第一,對自身產品和服務爛熟于心。

要真正了解產品的構成、性能、優勢、劣勢等所有細節,不能簡單說「我的產品是最好的」、「我的產品是獨一無二的」等根本沒有明確產品特性的語言,必須給用戶一個可信的產品特性介紹,或者是直接拿數據說話。

第二,充分了解競爭對手的產品和服務。

營銷人員不僅要將自己的產品徹底吃透,還要了解主要精品的特性,同自己的產品作一個深度對比,熟知各自的優勢與劣勢。

第三,充分了解消費者對行業的看法或認可度。

了解用戶對行業、企業、品牌、價格、服務、體驗等方面的綜合態度,綜合分析企業所處的地位、不足,思考如何改進。

第四,詳細解讀消費者消費心理。

除了常規的市場調研、用戶訪談外,營銷人員可以將自己作為超級用戶,換位思考,設身處地地體驗以下自身產品、服務的整個消費流程,自己給自己找問題,發現消費體驗中的問題

轉載自頭條號:木火通名。(侵刪)