寰樞關節脫位

頸椎第1,第2椎體的連接,為寰樞關節。因其形狀特殊,列為特殊頸椎。其特點是:寰椎位于脊柱的最上端,全骨呈不規則的環形,一無椎體,二無棘突,主要由兩側的側塊及連結于側塊之間的前后弓構成。前弓的后面中部有關節凹.側塊為兩側骨質肥厚的部分,上面有關節凹支持頭顱,與枕骨髁行成寰樞關節,下面有下關節面,與樞椎相連。樞椎為第2頸椎,形狀與其它頸椎相似,但在椎體上有向上突出的齒狀突起,稱為齒狀突。齒狀突根部較窄,其前面有關節面,與寰椎前弓后面的關節面相關連。兩關節的周圍,有環繞交織的韌帶和其它軟組織的包繞,但兩椎體之間無椎間盤。因此兩椎的關節比其它關節活動范圍大。

病因病理

由于寰樞關節的結構與連接特殊,在外來暴力的情況下很易致傷,造成脫位。如物體擊中頭頂部位,或乘坐汽車的顛波,頭頂在車棚上,或高處墜下頭部著地、擊撞等,均易造成脫位。重者易造成齒狀突骨折或脊髓、神經損傷,引起高位截癱。

癥狀與診斷

寰樞關節脫位中寰椎前脫位多見。脫位后,頭部多支撐不住,頭向前低,局部痠脹疼痛,往往用手托住下巴走路,

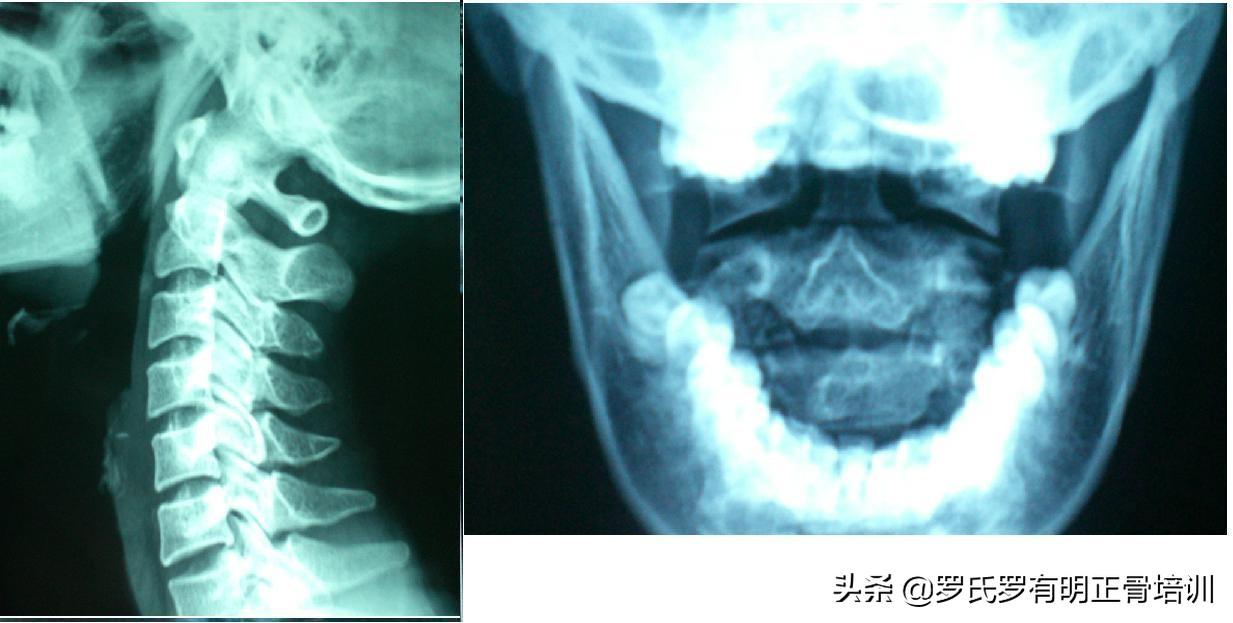

頭部運動動能障礙。重者四肢麻木,痠脹疼痛,霍天曼(Hoffman)試驗陽性。X線側位片顯示錯位,局部壓痛明顯。觸診時,樞椎棘突比正常棘突隆起較大。

寰樞椎治療手法

患者端坐位。助手站在患者一側,一手托住患者的下巴,另一手托于枕骨部,雙手向上引拔。術者站在患者背后,在助手上拔的同時,術者一手拇指放在患者第2頸椎棘突,手重疊放在助手手背上,兩手同時相對力推、扳,即可復位。但手法要輕巧緩慢,不可用力過猛,也不要急于求成,以免造成不良后果。陳舊性脫位,一人即可操作,但雙手須有上拔的引力,操作方法同前。本法穩妥可靠,若用法得當,會有明顯的療效。

復位后,用脖套固定4~6周,每周復診1次,口服活血止痛藥10天,即可痊愈。

?

轉載自頭條號:羅氏羅翠花弟子陳老師。(侵刪)